オウム事件の「風化」に言及しても「風化」の実情は報じない新聞・テレビ

地下鉄サリン事件から25年……

新聞・テレビの「風化」報道

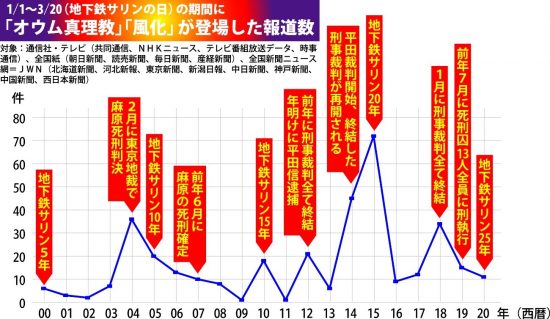

検索してみるまで私は、多少の増減はあっても年を追うごとに増えているのではないかと予測していた。しかし実際には、「風化」という言葉は節目の年や大きな動きがあった際に思い出したかのように登場する、まるで枕詞のようだ。それ以外の年は、「風化」という言葉自体が風化している。

事件から20年にあたる2015年は、警視庁が内部記録用に撮影した地下鉄サリン事件関連の写真の展示会を開催。警視庁関係者がメディアの取材に対して「決して風化させてならない事件」とコメントした。必ずしもメディアが無理やり「風化」という言葉を使っているわけではない。節目の年には実際に「風化」という言葉が登場する出来事があったり、その言葉を使う人々がいたりする。

これをもう一歩進めて、「オウム真理教」という言葉だけで検索した場合のグラフと重ねてみた(数値は右端の縦軸)。また、「オウム真理教」のうち「風化」が登場する割合(「風化」報道率)も算出し、5.0%を超える年を赤字にした。

検索してみるまで私は、多少の増減はあっても年を追うごとに増えているのではないかと予測していた。しかし実際には、「風化」という言葉は節目の年や大きな動きがあった際に思い出したかのように登場する、まるで枕詞のようだ。それ以外の年は、「風化」という言葉自体が風化している。

事件から20年にあたる2015年は、警視庁が内部記録用に撮影した地下鉄サリン事件関連の写真の展示会を開催。警視庁関係者がメディアの取材に対して「決して風化させてならない事件」とコメントした。必ずしもメディアが無理やり「風化」という言葉を使っているわけではない。節目の年には実際に「風化」という言葉が登場する出来事があったり、その言葉を使う人々がいたりする。

これをもう一歩進めて、「オウム真理教」という言葉だけで検索した場合のグラフと重ねてみた(数値は右端の縦軸)。また、「オウム真理教」のうち「風化」が登場する割合(「風化」報道率)も算出し、5.0%を超える年を赤字にした。

2012年は、当時逃亡していた信者の平田信受刑者の逮捕、2014年にはその裁判開始が、1月1日から3月20日の間にあった。それが地下鉄サリン事件の日に合わせた報道に加わっているため、「オウム真理教」報道の数が跳ね上がっている。

興味深いのは「風化」報道率だ。「オウム真理教」の報道が少ない年にも割合が高かったケースがあるが、それ以外で5.0%を超えるのは全て地下鉄サリンから10年、15年、20年、25年の節目の年だ。「風化」という言葉が節目の時期の決り文句になっている傾向が見て取れる。

また2015年以降は、「オウム真理教」報道の推移と「風化」報道の推移がきれいに一致している。ここ数年特に、地下鉄サリン事件が近づくと「オウムと言えば風化」が決り文句のようになっている。

前述のように、メディアが無理やり「風化」と書いているとは限らない。もちろん、メディア側が「風化」について語らせたくて水を向ける場面もないではないかもしれないが。

2012年は、当時逃亡していた信者の平田信受刑者の逮捕、2014年にはその裁判開始が、1月1日から3月20日の間にあった。それが地下鉄サリン事件の日に合わせた報道に加わっているため、「オウム真理教」報道の数が跳ね上がっている。

興味深いのは「風化」報道率だ。「オウム真理教」の報道が少ない年にも割合が高かったケースがあるが、それ以外で5.0%を超えるのは全て地下鉄サリンから10年、15年、20年、25年の節目の年だ。「風化」という言葉が節目の時期の決り文句になっている傾向が見て取れる。

また2015年以降は、「オウム真理教」報道の推移と「風化」報道の推移がきれいに一致している。ここ数年特に、地下鉄サリン事件が近づくと「オウムと言えば風化」が決り文句のようになっている。

前述のように、メディアが無理やり「風化」と書いているとは限らない。もちろん、メディア側が「風化」について語らせたくて水を向ける場面もないではないかもしれないが。

ハッシュタグ