最初にこれらの選択肢が登場する

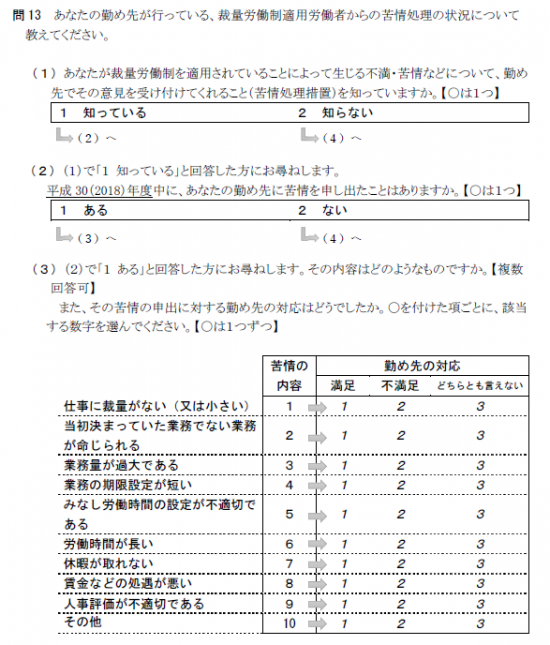

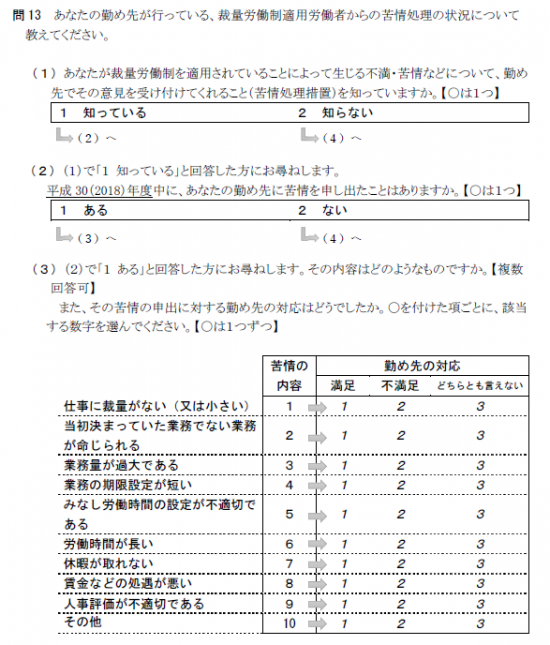

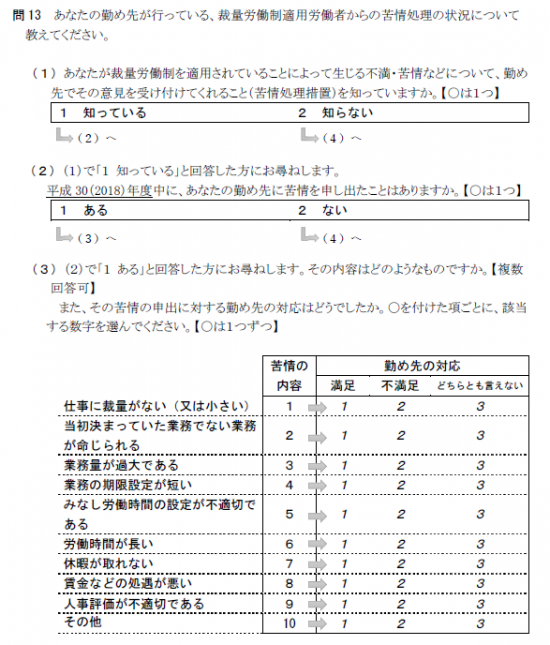

問13の(3)は、勤め先に苦情処理措置があることを「知っている」人で、かつ、2018年度中に勤め先に苦情を申し出たことがある人に、その内容を問う項目として設けられている。つまり、ごくごく限られた回答者しか回答しない項目として設計されているのだ。

第4回検討会 資料2-3より

先行調査である労働政策研究・研修機構の

「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 労働者調査結果」(JILPT調査シリーズNo.125)によれば、

裁量労働制の適用対象者のうち、会社に苦情を申し出たことがある者は3.1%に過ぎない(同調査のQ26)。単年度に時期を限定すれば、苦情を申し出たことがある者の割合は、さらに低くなるだろう。

そのようなごくごく限られた回答者にしか尋ねない設問は、

実質的に意味がない。このように限定をかけたうえでの問い方ではなく、

裁量労働制適用労働者票のすべての回答者にまず、上記の項目に自分が該当するかどうかを複数回答で問うた後に、勤め先の苦情処理措置を知っているか、また苦情を申し出たことがあるかを問うべきだ。

そうすれば、苦情に値する実態があること、そして、にもかかわらず、苦情を申し出ていない、申し出ることができない実態があることが、あわせて明らかになる。現在の調査設計のように、苦情を申し出たことがある者のみにその内容を問う形態であれば、

苦情を申し出たことはないが苦情に値する実態があるというケースが、調査結果にあらわれずに埋もれてしまう。

裁量労働制の拡大という政府方針に合わない不都合な結果は、この調査設計なら出ないだろうが、しかしそれでは、

適切な実態調査ではない。