「僕らは覚醒した、きみたちはどうだ?」<日本人がまだ知らない香港デモの実像・後編>

日本語で書かれた「自由はどこ」

レジスタンスのエンタメ化

香港の明日のデモの告知が完全にヱヴァンゲリヲンの次回予告な件。

— 大袈裟太郎 こと猪股東吾 (@oogesatarou) September 14, 2019

遊びごころを忘れない香港人たち、素敵です。#香港#HongKong #ヱヴァンゲリヲンpic.twitter.com/yotExXladD

これはデモの呼びかけのために拡散された動画。我々世代にはお馴染みの『新世紀エヴァンゲリオン』の次回予告を模したものだ。こういう動画や画像が、毎日絶えずtelegramから発信されSNS上に拡散されていく。日本なら広告代理店が入ったかのようなクオリティ高い表現がプロテスターのイメージを更新していった。共に歩きたい。混じることがカッコいい。足を運ぶことへの肯定感がある。現場にいてもいなくても、現状に影響を与える窓口が莫大に増えたSNS時代の政治運動。レジスタンスのエンタメ化とも言えるこの柔軟な表現力を日本の政治クラスタも学ぶ必要があるだろう。

「be water」 若き香港人たちが発明したこの都市型闘争の方法論はすでにカタルーニャ、フランス、インドネシア、チリ、などにシェアされ、世界中に新しい花を咲かせている。

これはデモの呼びかけのために拡散された動画。我々世代にはお馴染みの『新世紀エヴァンゲリオン』の次回予告を模したものだ。こういう動画や画像が、毎日絶えずtelegramから発信されSNS上に拡散されていく。日本なら広告代理店が入ったかのようなクオリティ高い表現がプロテスターのイメージを更新していった。共に歩きたい。混じることがカッコいい。足を運ぶことへの肯定感がある。現場にいてもいなくても、現状に影響を与える窓口が莫大に増えたSNS時代の政治運動。レジスタンスのエンタメ化とも言えるこの柔軟な表現力を日本の政治クラスタも学ぶ必要があるだろう。

「be water」 若き香港人たちが発明したこの都市型闘争の方法論はすでにカタルーニャ、フランス、インドネシア、チリ、などにシェアされ、世界中に新しい花を咲かせている。

弾圧は抵抗を呼ぶ。抵抗は友を呼ぶ

「香港市民はこの反走中デモをきっかけに思いやりや助け合いの心に目覚めた」と多くの人が口にした。

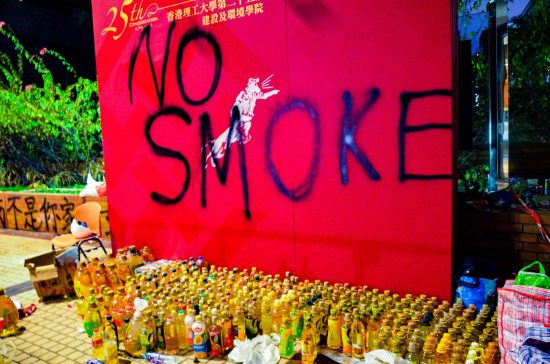

今までの香港人は都会的でクール、他人にあまり興味を持たなかったが、これを機に変わったのだという。コンビニや個人商店などには、デモ参加者向けに無料のペットボトルが置かれ、MTRやフェリーの切符売り場には、誰かがまとめ買いした切符が大量に置かれた。忙しく、デモになかなか参加できない社会人世代が、お金のない若い世代向けに無料でプールしてあるのだ。MTRに警察が介入してからはtelegramを通じて自動車による無料の送迎も盛んになった。そのためにUberTAXIに登録した50代の男性もいる。香港市民の結束は今、世代や格差の垣根を超え強くなっている。

「香港市民はこの反走中デモをきっかけに思いやりや助け合いの心に目覚めた」と多くの人が口にした。

今までの香港人は都会的でクール、他人にあまり興味を持たなかったが、これを機に変わったのだという。コンビニや個人商店などには、デモ参加者向けに無料のペットボトルが置かれ、MTRやフェリーの切符売り場には、誰かがまとめ買いした切符が大量に置かれた。忙しく、デモになかなか参加できない社会人世代が、お金のない若い世代向けに無料でプールしてあるのだ。MTRに警察が介入してからはtelegramを通じて自動車による無料の送迎も盛んになった。そのためにUberTAXIに登録した50代の男性もいる。香港市民の結束は今、世代や格差の垣根を超え強くなっている。

「弾圧は抵抗を呼ぶ。抵抗は友を呼ぶ」--。

50年前の沖縄で瀬長亀次郎氏が言ったことが目の前で起こっているような気分だった。いわゆる日本の「有識者」たちが引き合いに出す、日本の全共闘から連合赤軍、浅間山荘事件までの先鋭化と分断という終焉について、私は今の香港をその物差しで見ることは浅はかだと感じている。彼らは自分の5分先すら知らない。彼らはいつも地下鉄の路線図とスマホを見ながら、次の行き先を決めるのである。そんな場面に何度も出くわした。権力を持つリーダーもいない。他人に何かを強いることもない。運動内で強いられることもない。帰りたい時に帰り、来たい時に来る。

自己も他者も縛らず、水のように生きる。強制性のないところにこそ可能性が生まれると知っているのだ。そういう意味で、香港の現状は、あさま山荘よりコザ暴動に近いのだと私は考えている。

「弾圧は抵抗を呼ぶ。抵抗は友を呼ぶ」--。

50年前の沖縄で瀬長亀次郎氏が言ったことが目の前で起こっているような気分だった。いわゆる日本の「有識者」たちが引き合いに出す、日本の全共闘から連合赤軍、浅間山荘事件までの先鋭化と分断という終焉について、私は今の香港をその物差しで見ることは浅はかだと感じている。彼らは自分の5分先すら知らない。彼らはいつも地下鉄の路線図とスマホを見ながら、次の行き先を決めるのである。そんな場面に何度も出くわした。権力を持つリーダーもいない。他人に何かを強いることもない。運動内で強いられることもない。帰りたい時に帰り、来たい時に来る。

自己も他者も縛らず、水のように生きる。強制性のないところにこそ可能性が生まれると知っているのだ。そういう意味で、香港の現状は、あさま山荘よりコザ暴動に近いのだと私は考えている。

1

2

この連載の前回記事

2020.01.10

ハッシュタグ