——シビアな世界ですね。事前に作品を印象づけるには、やはり映画機構などの存在が大きいのでしょうか。

水谷:「それだけではないですね。

映画機構の力は強いけど、どちらかというと若手を育てるプログラムが多いです。『××映画祭にアプライして受かりましたが、旅費が必要です』『じゃあバックアップするよ』といったイメージです。そういう些細なことなのですが、これは

映画に力を入れている国は各国がやっていることなんです。

例えば

カンヌ映画祭のマーケットでも、主要な作品、これを売りたいですよという作品はきちんと提示されている。だけど

日本の場合はそれがまとまっていないというか、日本映画のブースがないというか……。それがいいか悪いかはわかりません。日本の映画会社がそれに魅力を感じてないのかもしれませんし。ただ、

コンペだけではなく、マーケットにあるかないかだけでも、他の国からの印象は変わります。結局、そういう

小さなことが重なって、メインコンペに繋がってるという風に思っています」

——国からの支援もそうですし、会社ごとにも意識がまとまっていないから、単発でしか勝てないのかもしれませんね。積み重ねができていないというか。

水谷:「私が通っていた

ウッチ映画大学は映画祭のプロモーションも多くやっています。若手にどんな魅力的な経歴がつけられるかっていうと、

若いうちからどんどん外に送り出すのが一番ですよね。

長編コンペで有名な映画祭に行くよりも、短編で有名な映画祭に行くほうがまだ楽なんです。ウッチ映画大学からは、

年間200〜300本の作品が海外の映画祭でノミネートされています。そのトップが

ベルリナーレ(ベルリン国際映画祭)だったり、

サンダンス映画祭だったり、

学生アカデミー賞だったり、いわゆる短編の最高峰と呼ばれるところにノミネートされているんです」

——若いうちからそれだけ他の国に出ていれば、たしかに記憶には残りますよね。

水谷:「こう言うのも何ですが、

周りにいる人のレベルが高いから、モチベーションが高くなるという面もあると思います。本人だけじゃなくて、周りのスタッフのモチベーションが高いというか。『この作品はベルリン、こっちはサンダンス』といった話し合いでも

夢物語ばかりではなく、リアルな工程を組み立てて目標にしている。ある一定の段階になると、

学生でももはや素人じゃないですよね。それなりに学んだうえで、『じゃあ作るぞ』っていう」

——作品が完成する前から映画祭でチャレンジしていて、そのさらに前には学校内でも切磋琢磨していると。

水谷:「ディレクターが映画教育を卒業していたり、アプライする地域のプロデューサーが代理でやったり、映画祭のピッチングに出すにもいろいろ条件があります。ただ、

いい作品に対して支援をしてもらえる可能性は海外のほうが高いのではないかなと。

例えば私が今撮っている作品は、私も含めて全員が長編デビュー作なんです。制作会社もこの作品を作るためにプロデューサーが作った会社で、創立からまだ1年も経っていません。それが

PISF(ポーランド映画協会)

から助成金をもらえることになったんです。これってすごい快挙で、実はこの作品、

監督はポーランド人じゃないですし、しかもポーランドで撮っていないんです」

——日本を舞台にした日本人監督の長編デビュー作にポーランドが投資したわけですよね。

水谷:「それは

ポーランド映画業界の選出者が本当にいい作品を撮る、支援するっていう理念を掲げているからこそ、助成金が取れたというか。めちゃめちゃ準備しましたし、

プレゼンも何百回も書き換えて、それを準備するためだけに1年半かかったぐらいです。それぐらいブラッシュアップしてる。

はたしてそういう映画が日本にいくつあるのかっていうと、結構厳しいんじゃないかなと」

ブログ:「

映画のメトダ」

ファンページ:「

Grace」

【予告編】⇒

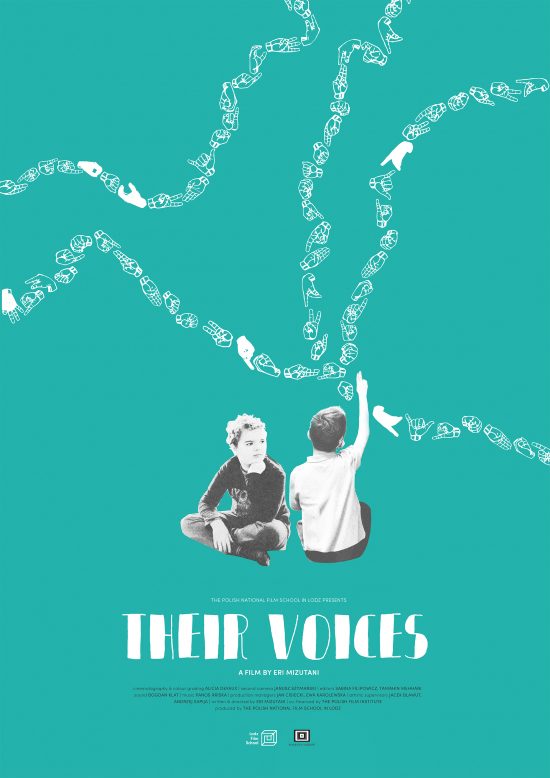

「THEIR VOICES」

【予告編】⇒

「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

ライター・編集者。日本人の父、ポーランド人の母を持つ。日本語、英語、ポーランド語のトライリンガルで西武ライオンズファン

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>