●採点者は採点できるの?

公平性に関する問題の2つ目は採点者の問題です。

数学の採点は受検者の何倍も数学を知っていないとできません。50万人いれば、採点基準にない答案が現れます。その場合、「この答案は何点になるだろう?」と疑問に思う採点者ならまだよい方です。力のない採点者の場合は、本当は正しいのに、疑問にすら思わず採点してしまうレベルの人達です。

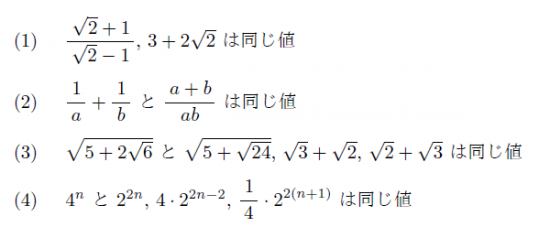

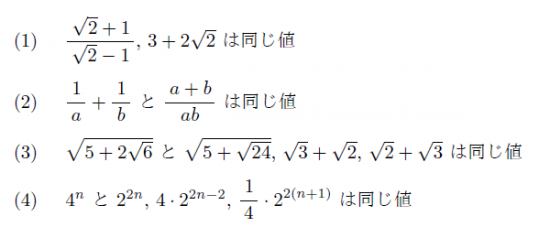

数学の採点はたとえ答のみを記す短答式であっても易しくはありません。例えば、以下の画像のようなものを一瞬で見抜けなければなりません。(※数式については一部画像で処理せざるを得ないため、画像で示しています。サイトによっては表示されない場合もございますのでその際は本体サイトのほうで御覧ください)

(1)√2+1/√2−1、3+2√2は同じ値

(2)1/a+1/bとa+b/abは同じ値

※(3)と(4)は画像参照

また、記述式の第2問で、発表された正答例は、

26≦x≦18/tan33◦

です。

この場合、次の答案は正答になるでしょうか。

(i)26≦x≦18cos33°/sin33° (ii)26≦x≦18cot33° (iii)26≤X≤18/tan33°

なお、問題文には「33°の三角比を用いて」とありましたので、「33°の三角比」を用いなければ誤りです。

実は、この(i)、(ii)、(iii)は

すべて数学的には正しく、大学入試の個別試験であれば、すべて正解になります。なお、これらは私が行った500名の答案によるものです。以下に、ここにあげた答案の補足をします。

(i)問題文に、

三角比はtan33◦でなければならないという指定はありませんので正解です。

(ii)

cot33◦は、コタンジェントと呼ばれる三角関数です。独学で勉強してきたという人がこれを書きました。しかし、採点者の中でどれだけcot33◦を知っているかは疑問です。

知識のない採点者であれば、「これはcos33°の書き間違い」と判断して、何の疑問も抱かずに不正解にしてしまいます。

(iii)

不等号「≦」を「≤」と書くのは、主に大学以上の数学ですが、数学の世界ではむしろ「≦」の方が少ないです。しかし、採点者の考え方、あるいは採点基準を決定した人の考え方が、

今後「教科書にない記号を使ってはだめだ」になるかもしれません。頭の固い人たちが決めるとそうなります。

なお、記述式の試験とは本来は、

多種多様な考え方、表現を受け入れ、それを理解できる人が判断する試験

であるはずです。これを50万人で実施するとき、どれだけ多種多様な表現が現れるのか、そしてそのために、どれだけ数学の能力が必要なのかを甘く見てはいけません。

1万人の採点の経験があるから50万人の採点もできるということにはなりませんし、30万人の記述式の試験を実施したことがあるから、50万人もできるということにもなりません。また、

「30万人を短期間で採点したことがある」と言うのであれば、その試験はきちんと採点されていない可能性もあります。

スムーズに予定通り採点が終えられ、試験結果が国立大学の選抜に活かせるのかを心配する声もあります。

●だって、誰がどのように採点するかの情報は曖昧じゃない?これでは安心できないよ

文科省、採点業者からの情報が少ないということが受検予定者を不安・不満にさせています。例えば、採点者を1万人集めるような話がありました。それが、2019年11月26日に新たな情報が入り、文科省は採点者として7735人を見込むことがわかりました。

しかし、依然として、

科目ごと、経験年数等の情報はありません。また、何日間で1次採点を行い、その後何日間かけてチェックをするのかということも不透明です。50万人すべての採点チェックを行うのであれば、1次採点のときと同程度の時間がかかります。

参考までに、2018年の試行調査のときは、数学、国語それぞれ6万人の受検者を2000人で行ったとされています。50万人の場合は単純計算でおよそ16000人を必要とします。ベネッセは採点に関するアドバイスと称して、出題される問題に意見を言える立場ですので

、採点のための簡素な問題になる可能性もあります。

●受検者は自己採点できるの? 問題を解けない人があっているかどうかを判断できるの?

現在のセンター試験の受検者は、試験後に自己採点を行います。そのために受検者は通常試験場で「問題を解く」という作業の他に、「自分の書いた答案を記録する」という作業もしています。これは今のセンター試験ではそれほど負担の大きい作業ではありません。

さて、受検者はこの自己採点によって自分の得点を知り、それをもとに国公立の2次試験の出願先を決めます。大手の予備校はセンター試験の自己採点のデータをすばやく集め、3、4日で国公立の足切りラインを予想し発表します。もちろん、その発表された足切りラインが実際のラインと異なることはあるのですが、それほど大きく異なることはありません。ここで大切な仮定は、

「受検者が正しく自分の得点を予想できること」です。現在のセンター試験では全問がマークシート方式ですのでそれが可能です。

それでは、共通テストの場合はどのようになるのでしょうか。これに次の点が問題になります。

・記述式の内容によっては、自分の書いた答案を試験時間内に正確に書き写すのは時間がかかる。

・自分の解答が模範解答と異なっているときに、正しいかどうかの判断を自分で行わなければならない。

特に後者は、数学が苦手な人に数学的な判断を強いることとなり、自己採点は難しくなります。しかし、自己採点は正確でなければなりません。

(1)√2+1/√2−1、3+2√2は同じ値

(2)1/a+1/bとa+b/abは同じ値

※(3)と(4)は画像参照

また、記述式の第2問で、発表された正答例は、

26≦x≦18/tan33◦

です。

この場合、次の答案は正答になるでしょうか。

(i)26≦x≦18cos33°/sin33° (ii)26≦x≦18cot33° (iii)26≤X≤18/tan33°

なお、問題文には「33°の三角比を用いて」とありましたので、「33°の三角比」を用いなければ誤りです。

実は、この(i)、(ii)、(iii)はすべて数学的には正しく、大学入試の個別試験であれば、すべて正解になります。なお、これらは私が行った500名の答案によるものです。以下に、ここにあげた答案の補足をします。

(i)問題文に、三角比はtan33◦でなければならないという指定はありませんので正解です。

(ii)cot33◦は、コタンジェントと呼ばれる三角関数です。独学で勉強してきたという人がこれを書きました。しかし、採点者の中でどれだけcot33◦を知っているかは疑問です。知識のない採点者であれば、「これはcos33°の書き間違い」と判断して、何の疑問も抱かずに不正解にしてしまいます。

(iii)不等号「≦」を「≤」と書くのは、主に大学以上の数学ですが、数学の世界ではむしろ「≦」の方が少ないです。しかし、採点者の考え方、あるいは採点基準を決定した人の考え方が、今後「教科書にない記号を使ってはだめだ」になるかもしれません。頭の固い人たちが決めるとそうなります。

なお、記述式の試験とは本来は、

多種多様な考え方、表現を受け入れ、それを理解できる人が判断する試験

であるはずです。これを50万人で実施するとき、どれだけ多種多様な表現が現れるのか、そしてそのために、どれだけ数学の能力が必要なのかを甘く見てはいけません。

1万人の採点の経験があるから50万人の採点もできるということにはなりませんし、30万人の記述式の試験を実施したことがあるから、50万人もできるということにもなりません。また、「30万人を短期間で採点したことがある」と言うのであれば、その試験はきちんと採点されていない可能性もあります。

(1)√2+1/√2−1、3+2√2は同じ値

(2)1/a+1/bとa+b/abは同じ値

※(3)と(4)は画像参照

また、記述式の第2問で、発表された正答例は、

26≦x≦18/tan33◦

です。

この場合、次の答案は正答になるでしょうか。

(i)26≦x≦18cos33°/sin33° (ii)26≦x≦18cot33° (iii)26≤X≤18/tan33°

なお、問題文には「33°の三角比を用いて」とありましたので、「33°の三角比」を用いなければ誤りです。

実は、この(i)、(ii)、(iii)はすべて数学的には正しく、大学入試の個別試験であれば、すべて正解になります。なお、これらは私が行った500名の答案によるものです。以下に、ここにあげた答案の補足をします。

(i)問題文に、三角比はtan33◦でなければならないという指定はありませんので正解です。

(ii)cot33◦は、コタンジェントと呼ばれる三角関数です。独学で勉強してきたという人がこれを書きました。しかし、採点者の中でどれだけcot33◦を知っているかは疑問です。知識のない採点者であれば、「これはcos33°の書き間違い」と判断して、何の疑問も抱かずに不正解にしてしまいます。

(iii)不等号「≦」を「≤」と書くのは、主に大学以上の数学ですが、数学の世界ではむしろ「≦」の方が少ないです。しかし、採点者の考え方、あるいは採点基準を決定した人の考え方が、今後「教科書にない記号を使ってはだめだ」になるかもしれません。頭の固い人たちが決めるとそうなります。

なお、記述式の試験とは本来は、

多種多様な考え方、表現を受け入れ、それを理解できる人が判断する試験

であるはずです。これを50万人で実施するとき、どれだけ多種多様な表現が現れるのか、そしてそのために、どれだけ数学の能力が必要なのかを甘く見てはいけません。

1万人の採点の経験があるから50万人の採点もできるということにはなりませんし、30万人の記述式の試験を実施したことがあるから、50万人もできるということにもなりません。また、「30万人を短期間で採点したことがある」と言うのであれば、その試験はきちんと採点されていない可能性もあります。