極右政権の台頭にヘイトや排外デモ……。現代に響くディランやスライの叫び <戦うアルバム40選 激動の’60年代編>

歴代大統領からブラックリストに載せられる

反政府、反戦争を標榜した活動を行った’60年代のフォークシンガーは数多くいれど、バフィ・セント・メリーはその痛烈なベトナム戦争批判の楽曲の数々でときのジョンソン、ニクソン米大統領からブラックリストに載せられ、アメリカ国内のラジオから締め出される“勲章”を受けている。

本作はそのなかで最も強力な、「世界中の若者が愛国心の名の下に戦争に参加する」皮肉と憤りを歌った「ユニバーサル・ソルジャー」を収録。同曲はドノヴァンによるカバーでも有名になっている。

同時代の女性フォークシンガーだとジョーン・バエズが代表的だが、彼女よりも自作曲の比率が高く、自身の血筋であるネイティヴ・アメリカンの権利のためにも戦い、さらに後のサイケデリックな実験路線も再発見されているバフィにカルトな視線が今日集まりつつある。

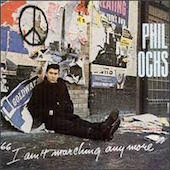

◆『I AIn’t Marching Anymore』Phil Ochs(1965)

反政府、反戦争を標榜した活動を行った’60年代のフォークシンガーは数多くいれど、バフィ・セント・メリーはその痛烈なベトナム戦争批判の楽曲の数々でときのジョンソン、ニクソン米大統領からブラックリストに載せられ、アメリカ国内のラジオから締め出される“勲章”を受けている。

本作はそのなかで最も強力な、「世界中の若者が愛国心の名の下に戦争に参加する」皮肉と憤りを歌った「ユニバーサル・ソルジャー」を収録。同曲はドノヴァンによるカバーでも有名になっている。

同時代の女性フォークシンガーだとジョーン・バエズが代表的だが、彼女よりも自作曲の比率が高く、自身の血筋であるネイティヴ・アメリカンの権利のためにも戦い、さらに後のサイケデリックな実験路線も再発見されているバフィにカルトな視線が今日集まりつつある。

◆『I AIn’t Marching Anymore』Phil Ochs(1965)

「反戦、反社会のフォークシンガー」として“裏ディラン”的な印象で語り継がれる存在がフィル・オクス。早々にプロテストから方向性を変え、ロックに転じたディランと異なり、あくまで“反抗のフォーク”にこだわった挙句、人々からの注目を失い、失意のうちに若くして自ら命を絶った悲運の男だ。

その生き方は不器用だったかもしれない。ただ、「いろんな戦争に参加してきたけど、もう軍事行進には参加しないぞ」と歌った本作のタイトル曲は今日に至るまで’60s最高の反戦ソングのひとつとして数えられ、時代と真正面に向かい合った言葉と繊細ながらも芯を失わないその声に偽りはない。

とりわけ、ベトナム戦争時にアメリカの若者たちがどんな風に徴兵に反対し「強いアメリカ」に疑問を抱いていたかの実感を知りたければ、聞いておきたい1枚だ。

「反戦、反社会のフォークシンガー」として“裏ディラン”的な印象で語り継がれる存在がフィル・オクス。早々にプロテストから方向性を変え、ロックに転じたディランと異なり、あくまで“反抗のフォーク”にこだわった挙句、人々からの注目を失い、失意のうちに若くして自ら命を絶った悲運の男だ。

その生き方は不器用だったかもしれない。ただ、「いろんな戦争に参加してきたけど、もう軍事行進には参加しないぞ」と歌った本作のタイトル曲は今日に至るまで’60s最高の反戦ソングのひとつとして数えられ、時代と真正面に向かい合った言葉と繊細ながらも芯を失わないその声に偽りはない。

とりわけ、ベトナム戦争時にアメリカの若者たちがどんな風に徴兵に反対し「強いアメリカ」に疑問を抱いていたかの実感を知りたければ、聞いておきたい1枚だ。

人種や性別のダイバーシティもテーマに

「アメリカからのビートルズへの回答」と呼ばれ、ディランの遺伝子をロックで受け継いだザ・バーズ最大の実験作も、商業的には大きなものではなかったが、実は隠れた「戦うアルバム」。

メンバーの相次ぐ脱退のなか、残ったメンバーでサイケデリックな実験を限界まで進めたサウンド・アプローチもさることながら、ベトナム徴兵への批判を込めた「ドラフト・モーニング」や、ヒッピーの集会を描いた「トライバル・ギャザリング」。そして映画『イージーライダー』での最後のバイクの炎上のシーンで虚しく流れることでヒッピーの挽歌となった『ワズント・ボーン・トゥ・フォロー」まで、激動のカウンター・カルチャーを生きた当時のアメリカの若者たちの本音が凝縮した1枚となっている。

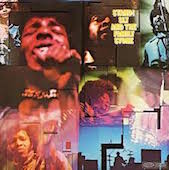

◆『Stand!』Sly & The Family Stone(1969)

「アメリカからのビートルズへの回答」と呼ばれ、ディランの遺伝子をロックで受け継いだザ・バーズ最大の実験作も、商業的には大きなものではなかったが、実は隠れた「戦うアルバム」。

メンバーの相次ぐ脱退のなか、残ったメンバーでサイケデリックな実験を限界まで進めたサウンド・アプローチもさることながら、ベトナム徴兵への批判を込めた「ドラフト・モーニング」や、ヒッピーの集会を描いた「トライバル・ギャザリング」。そして映画『イージーライダー』での最後のバイクの炎上のシーンで虚しく流れることでヒッピーの挽歌となった『ワズント・ボーン・トゥ・フォロー」まで、激動のカウンター・カルチャーを生きた当時のアメリカの若者たちの本音が凝縮した1枚となっている。

◆『Stand!』Sly & The Family Stone(1969)

ソウル・ミュージックにロックのエッセンスを加えた“ファンク”の開拓者にして、「愛と平和の祭典」ウッドストックでのヒーローでもあるスライ&ザ・ファミリー・ストーンも、混乱の’60s末期の寵児だ。

「俺を黒んぼと呼ぶなよ、白んぼ」(「ドント・コール・ミー・ニガー、ホワイティ」)「さあ、今こそ立ち上がれ」(「スタンド!」)と、白人社会に対する黒人の反抗を思わせる凄みがありながらも、ポップ・ミュージックの歌詞で「Different strokes,different folks」(Everyday People)といち早くダイヴァーシティの重要さを説き、人種や性別を超えた自身のバンド編成でもそれを実践した先見の明は、半世紀を経た現在でもなおも進歩的であり続けている。

ソウル・ミュージックにロックのエッセンスを加えた“ファンク”の開拓者にして、「愛と平和の祭典」ウッドストックでのヒーローでもあるスライ&ザ・ファミリー・ストーンも、混乱の’60s末期の寵児だ。

「俺を黒んぼと呼ぶなよ、白んぼ」(「ドント・コール・ミー・ニガー、ホワイティ」)「さあ、今こそ立ち上がれ」(「スタンド!」)と、白人社会に対する黒人の反抗を思わせる凄みがありながらも、ポップ・ミュージックの歌詞で「Different strokes,different folks」(Everyday People)といち早くダイヴァーシティの重要さを説き、人種や性別を超えた自身のバンド編成でもそれを実践した先見の明は、半世紀を経た現在でもなおも進歩的であり続けている。

ハッシュタグ