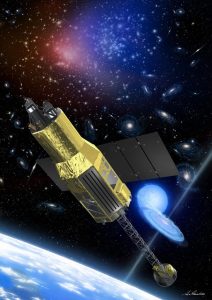

X線天文衛星「ひとみ」の想像図 Image Credit: JAXA/池下章裕

異常事象調査報告書では、この事故に至るまでの背景についても迫っている。

まず最初に発生した、「ひとみ」の姿勢を知る装置の問題については、姿勢を知るためのセンサーが新規開発品であり、その設計や試験が十分ではなかったことが明らかにされた。また、このセンサーは衛星の運用中にも何度か異常な動きを見せていたものの、その対応も十分ではなく、不安定な状態で使い続けてしまっていたことも明らかになった。

そして2つ目のエンジンのパラメーターの問題については、運用担当者が間違ったデータを「ひとみ」に送って書き換えていたことが判明。また、作成したデータが間違っていないかどうかを、地上で十分に確認しないまま「ひとみ」に送ってしまったこと、さらに地上で確認することの重要性を担当者が認識していなかったことも明らかになった。

このデータの書き換え自体は、当初から行うことが予定されていたものだった。しかし、書き換えることの重要性や、書き換える前に地上で十分に試験することの重要性の確認が徹底されておらず、不十分な認識のまま行われたという。また、そもそもデータの書き換えを行わないような設計もできたはずとも指摘されている。

さらに、データの書き換えを行なったのはNECの担当者だったが、JAXAはその作業を監督する立場にあった。しかし結果的に、JAXAはその役目を果たせず、誤ったデータが送られることを阻止できなかった。これらは運用体制やマニュアルの整備といった問題でもあり、またJAXAと企業の役割分担や、それぞれの文化の違いといった根の深い問題でもあると指摘されている。

こうしたことから、単純なデータのプログラムミスや人為ミスといったものではなく、複雑にこんがらがった複合的な原因であったと結論されている。

JAXAではこの事故を今後にいかすべく、さまざまな再発防止策を立案し、JAXA内でのマネジメント体制や運用体制の見直し、企業との役割分担の見直しなどを行った。また、すでに開発中の他の衛星のうちいくつかについては、運用計画の再検討や確認などが実施された。

また、JAXA理事長をはじめとする役員の減給処分が行われ、そして今年9月5日には、東京簡易裁判所において、NECがJAXAに5億円を支払うことで民事調停が成立し、「ひとみ」をめぐる一連の問題はひとまず、いったんの終わりを見せた。

記者会見する常田佐久・JAXA宇宙科学研究所所長(右)と、久保田孝・JAXA宇宙科学研究所 宇宙科学プログラムディレクター(左)(2016年3月27日撮影)

残念な結果に終わった「ひとみ」だが、実は機能喪失する直前までに残したデータで、その高い性能の片鱗を見せた。

打ち上げから約1週間後、「ひとみ」は観測装置を起動させて性能などを確認する段階で、太陽系から約2.5億光年離れた場所にある「ペルセウス座銀河団」の観測を行った。

銀河団というのは100以上の銀河が集まった、宇宙最大の天体のこと。その中でもとくにペルセウス座銀河団は、X線で最も明るく見える銀河団でもあり、これまでの多くのX線望遠鏡によるデータが取得されている。そのため、この場所を観測し、過去に取得されたデータと比べることで、「ひとみ」の性能がどれくらい優れているかなどの検証ができる。

「ひとみ」に搭載されていた観測装置の性能はきわめて高く、従来では不可能だった、ペルセウス座銀河団の中心にあるガスの動きをも観測することもできるとされた。そして実際に観測したところ、ガスの動きが観測できたばかりか、予想よりもはるかに高い精度で観測することもできたという。

そして試験中のわずかな観測データながら、研究チームはある新しい発見を成し遂げた。

こうした銀河団には、大量のダークマターの重力によって5000万度以上という高温ガスが捉えられている。また、ペルセウス座銀河団の中心には活発に活動する巨大なブラックホールがあり、このブラックホールによるジェット(光の速さに近い高エネルギー粒子の絞られた流れ)が周囲の高温ガスを押しのけるようにして広がることで、高温ガスがかき混ぜられ、乱れた流れの状態にあるのではないかと予測されていた。

しかし「ひとみ」による観測からは、たしかに巨大ブラックホールから吹き出すジェットは高温ガスとぶつかり、高温ガスを押しのけているものの、その結果作り出されるガスの乱れは小さく、銀河団中心部の高温ガスは意外に”静か”であることがわかったとしている。

この研究成果は、2016年7月7日付の科学誌「ネイチャー」に掲載された。