私鉄と地下鉄の相互直通運転はいかにして実現したのか? 日比谷線の誕生と私鉄の都心延伸計画<東京地下鉄100年史>

北千住から銀座を経由して中目黒まで、都心を縦断する日比谷線。東京メトロ(当時は営団地下鉄)の路線で初めて相互直通運転を実施した路線である。今では当たり前となっている私鉄と地下鉄の相互直通運転はどのようにして実現したのだろうか。

北千住から銀座を経由して中目黒まで、都心を縦断する日比谷線。東京メトロ(当時は営団地下鉄)の路線で初めて相互直通運転を実施した路線である。今では当たり前となっている私鉄と地下鉄の相互直通運転はどのようにして実現したのだろうか。

私鉄が旅客を運ぶのは山手線までだった

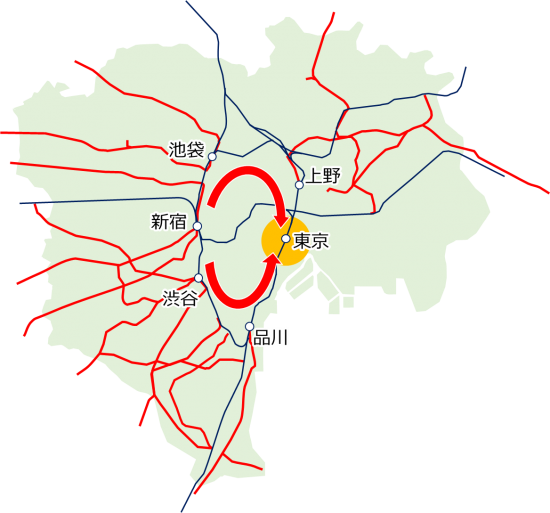

今は山手線の内側には地下鉄ネットワークが建設され、私鉄各社は地下鉄と相互直通運転を行う形で都心乗り入れを実現している。しかし、この体制が成立するまでは、私鉄各社は独自に地下鉄を建設することで都心乗り入れを果たそうと考えていた。

今は山手線の内側には地下鉄ネットワークが建設され、私鉄各社は地下鉄と相互直通運転を行う形で都心乗り入れを実現している。しかし、この体制が成立するまでは、私鉄各社は独自に地下鉄を建設することで都心乗り入れを果たそうと考えていた。

私鉄各社の都心延伸計画

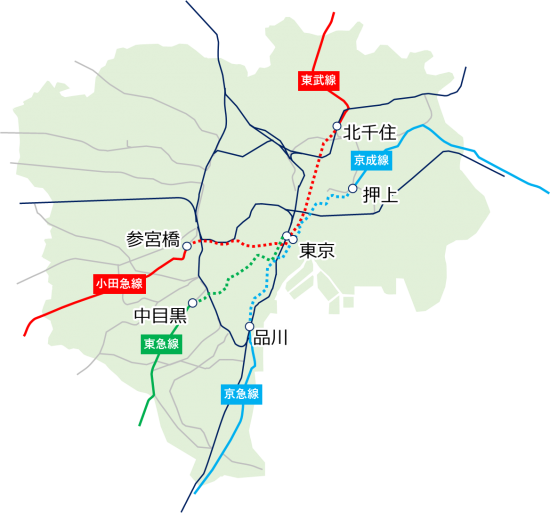

口火を切ったのは東急電鉄だった。1947年、東横線を中目黒から東京駅まで延伸させる計画を申請。続いて小田急、京急も東京駅までの延伸を出願した。その後、京成電鉄、京王電鉄、東武鉄道もこれに続き、東京の地下鉄計画は大混乱に陥ってしまった。

私鉄各社は独自のネットワークを模索し始める。京急と京成は1956年、東京駅八重洲口で両社線を連絡する計画を発表。小田急も東京駅八重洲口で東武と連絡する計画を発表した。この事態を収拾すべく、国が再度、調整に乗り出す。そこで1956年に運輸大臣(当時)の諮問機関として設置されたのが「都市交通審議会」であった。

口火を切ったのは東急電鉄だった。1947年、東横線を中目黒から東京駅まで延伸させる計画を申請。続いて小田急、京急も東京駅までの延伸を出願した。その後、京成電鉄、京王電鉄、東武鉄道もこれに続き、東京の地下鉄計画は大混乱に陥ってしまった。

私鉄各社は独自のネットワークを模索し始める。京急と京成は1956年、東京駅八重洲口で両社線を連絡する計画を発表。小田急も東京駅八重洲口で東武と連絡する計画を発表した。この事態を収拾すべく、国が再度、調整に乗り出す。そこで1956年に運輸大臣(当時)の諮問機関として設置されたのが「都市交通審議会」であった。

1

2

ハッシュタグ