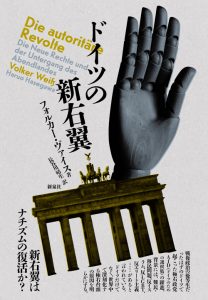

イスラムや人権思想を敵視するドイツの新右翼はなぜ躍進したのか<書評『ドイツの新右翼』>

AfDのデモ (Photo by Bernd Wüstneck/picture alliance via Getty Images)

右翼の台頭の思想史的な解説

2019年1月に新泉社から出版された翻訳書、フォルカー・ヴァイス『ドイツの新右翼』は、AfDを構成する勢力のひとつ、新右翼と呼ばれる人々について、思想史の立場から解説した本だ。彼らは21世紀になって突然登場した勢力ではない。また、いわゆるナチスおよびその後継者たるネオナチと同一視するのも正確ではない。彼らは、思想的には戦間期と呼ばれる第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のドイツにおける、のちにアルミン・モーラーによって「保守革命」としてまとめられるような右翼思想家たちに連なっている。

1章から6章までで、ヴァイスは、そうした戦後ドイツの右翼思想を系譜学的に叙述する。その語り口は、訳者の長谷川晴生による当意即妙な訳語の選択とも相まって、とても興味深く、分かりやすく仕上がっている。

ヴァイスの仕事でひとつ特徴的なのは、新右翼の成り立ちについて、社会学的なアプローチをとらないことだ。極右勢力や排外主義の台頭についての通俗的な説明では、没落した中産階級や貧困層が、国家リソースが移民たちに奪われることへの不安を感じて右傾化しているとする。社会学的なアプローチでは、アンケートや統計を駆使して、右翼の構成員の社会的な立場を明らかにすることによって、右傾化の理由を外在的な原因に求めていくのだが、一方で右翼思想や言説の分析については軽視される傾向にある。

思想史家であるヴァイスは、こうした方法論を用いることはない。彼の関心は、右翼たちの社会的な地位(ステータス)ではなく、あくまでも右翼が用いている言説のオートポエティックな連続性なのだ。要するに右翼をつくる力を、外在的要因ではなく内在的要因に求めているのである。この立場に立つからこそ、彼は右翼の「陣地戦」に注目できたのである。「陣地戦」は、左翼思想家であるグラムシの運動理論で、革命の成就のためには、少しずつ自分たちの陣地を広げるための戦術的な努力が必要であるというものだ。この理論は世界的に左翼運動が高揚した1968年以降、右翼によっても用いられるようになったというのだが、ヴァイスによれば、現在の右翼の成功の要因のひとつは、この地道な右翼の「陣地戦」の成功にあるのである。日本でも、近年になって日本会議の草の根活動の「成果」が注目されるようになった。その文脈でも、右翼と「陣地戦」との関係を示した指摘は重要だろう。

2019年1月に新泉社から出版された翻訳書、フォルカー・ヴァイス『ドイツの新右翼』は、AfDを構成する勢力のひとつ、新右翼と呼ばれる人々について、思想史の立場から解説した本だ。彼らは21世紀になって突然登場した勢力ではない。また、いわゆるナチスおよびその後継者たるネオナチと同一視するのも正確ではない。彼らは、思想的には戦間期と呼ばれる第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のドイツにおける、のちにアルミン・モーラーによって「保守革命」としてまとめられるような右翼思想家たちに連なっている。

1章から6章までで、ヴァイスは、そうした戦後ドイツの右翼思想を系譜学的に叙述する。その語り口は、訳者の長谷川晴生による当意即妙な訳語の選択とも相まって、とても興味深く、分かりやすく仕上がっている。

ヴァイスの仕事でひとつ特徴的なのは、新右翼の成り立ちについて、社会学的なアプローチをとらないことだ。極右勢力や排外主義の台頭についての通俗的な説明では、没落した中産階級や貧困層が、国家リソースが移民たちに奪われることへの不安を感じて右傾化しているとする。社会学的なアプローチでは、アンケートや統計を駆使して、右翼の構成員の社会的な立場を明らかにすることによって、右傾化の理由を外在的な原因に求めていくのだが、一方で右翼思想や言説の分析については軽視される傾向にある。

思想史家であるヴァイスは、こうした方法論を用いることはない。彼の関心は、右翼たちの社会的な地位(ステータス)ではなく、あくまでも右翼が用いている言説のオートポエティックな連続性なのだ。要するに右翼をつくる力を、外在的要因ではなく内在的要因に求めているのである。この立場に立つからこそ、彼は右翼の「陣地戦」に注目できたのである。「陣地戦」は、左翼思想家であるグラムシの運動理論で、革命の成就のためには、少しずつ自分たちの陣地を広げるための戦術的な努力が必要であるというものだ。この理論は世界的に左翼運動が高揚した1968年以降、右翼によっても用いられるようになったというのだが、ヴァイスによれば、現在の右翼の成功の要因のひとつは、この地道な右翼の「陣地戦」の成功にあるのである。日本でも、近年になって日本会議の草の根活動の「成果」が注目されるようになった。その文脈でも、右翼と「陣地戦」との関係を示した指摘は重要だろう。

新右翼の敵はイスラムなのか?

1

2

ハッシュタグ