ターミナルフェーズ迎撃を担当するPAC3。 画像/防衛省

同様、ミサイル防衛とイージス・アショアの話を続けていきたいと思います。第二回目の今回は、「弾道弾防衛の歴史」としてテポドンショック以降の弾道弾防衛について語っていきます。

1993年半島核危機と1998年テポドンショックで、日本は明日にも核ミサイルが降ってくるかのような上を下への大騒ぎとなりました。実際には、日本を対象としたミサイルは、

準中距離ミサイル(MRBM)ノドンで、当時は半数必中界(CEP セップ:10発撃てばそのうち5発が命中する半径)2000~4000m、弾頭1.2tの高性能爆薬と、ナチスドイツのSRBM:V-2と同じく、

嫌がらせ兵器に過ぎませんでした。

この時、合衆国は幾つかの選択肢を日本に示しました。それは

イージスMD、THAAD、PAC-3の組み合わせで、まだ未完成ながら有る程度の実現可能性を持ったものでした。

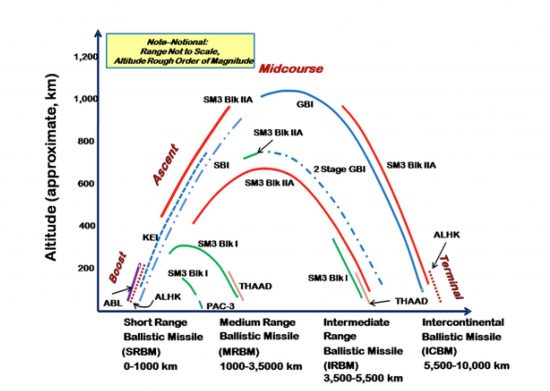

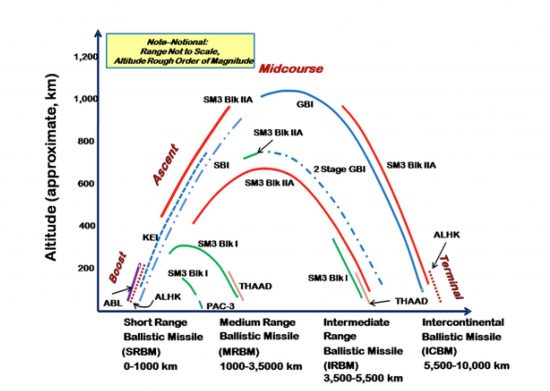

ここでこの頃に漸く姿を見せ始めた弾道弾迎撃を今の姿を交えた概念図として引用します。昔からとてもよく見かけるものです。

図1:弾道ミサイル防衛の概念図:縦軸がおおよその高度(km) 横軸が射程(km)

pp1-7、 Making Sense of Ballistic Missile Defense: An Assessment of Concepts and Systems for U。S。 Boost-Phase Missile Defense in Comparison to Other Alternatives、 2012、 National Academy of Sciencesより引用

この図では実用化済のものとしてPAC-3、 SM-3 Blk I、 THAAD、 GBIが挙げられます。実用化に近いものとしてSM-3 Blk IIAが挙げられます。ABLとKEIは

ブーストフェーズ迎撃(上昇段階迎撃)を担当するものとしてABLに至っては40年近い開発が続けられてきましたが、近年、費用対効果、研究進捗の低さから、研究態勢は大きく縮小されました。ALHK(ALHTK)やSBIについては情報が殆どありません。

日本でTMD(戦域ミサイル防衛=Theater Missile Defense)導入の機運が高まった1990年代後半では、日本が採用し得るものとして実用化していたのは

PAC-3のみで、

イージスMD(SM-3 Blk I)と

THAADが

開発中といった状態でした。

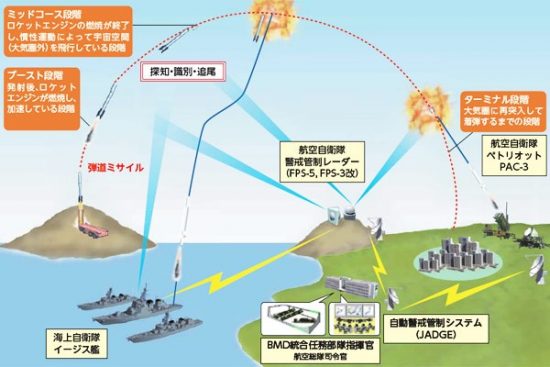

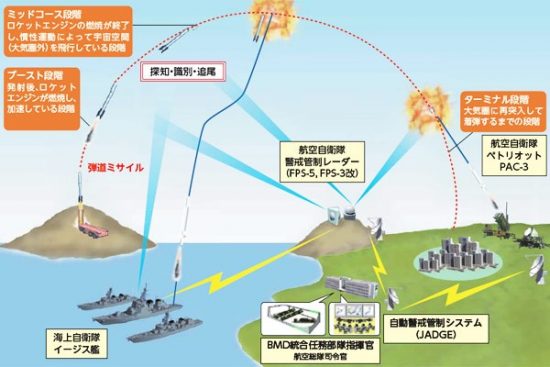

当時合衆国は、日本に対してイージスMDとTHAAD、PAC-3の様々な組み合わせによる導入を提案しました。幕の内弁当の松竹梅のようなもので、「松」はイージスMD、THAAD、PAC-3というオールセットの豪華ぶりでしたが、きわめて高価に付く為に「竹」相当の、

イージスMDとPAC-3の組み合わせに落ち着きました。これでも当時、日本の防衛予算にかなりの重い負担となりましたが、弾道弾防衛システムとしては図2に示すように二層防衛となり、まず妥当なものでした。

図2:日本に於ける弾道ミサイル防衛の運用構想図 ※「防衛省弾道ミサイル防衛(BMD)について 」より

イージスMDは、日本海に常時展開する

イージスMD護衛艦2隻によって担当され、これが

ミッドコース迎撃を担当します。PAC-3は航空自衛隊(空自)によって運用され、これが

ターミナルフェーズ(※弾道ミサイルが大気圏に再突入し標的に落下する最終段階)迎撃を担当することとなりました。

このシステムは、海上自衛隊(海自)のイージス護衛艦をイージスMDに順次対応させることによって整備されて行き、現在では「こんごう」型4隻のイージス護衛艦がMD能力を持っています。