京都のラブホテルは何をウリにしている? 都心と郊外の違いからコロナ禍の影響まで <ラブホテルの地理学>

利用形態と価格帯

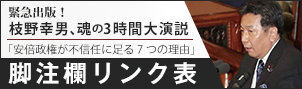

赤が比較的料金の高いもの、青が比較的安いものを示しているわけだが、その分布には明確な傾向が見られる。都心部のラブホは高く、郊外のラブホは安い。そんなこと当たり前だろう、などと言わないでほしい。当たり前だと思っていることが本当に正しいかを確かめることも、こういった分析の意義なのだ。

この料金の差は、利用形態の違いも示している。郊外のラブホは、都心のラブホよりも最短利用時間が長いことが多い。京都の場合、都心であれば休憩プランは1時間ないし1時間半からが一般的だが、京都南ICなど郊外では2時間からとなっている店舗も多い。都心のほうが遊んだ後にふらっと寄るケースが多く、そのぶん利用時間も短めに設定されている。また、派遣型風俗営業との関係も影響しているだろう。そうなると、1時間あたりの料金は当然都心型のほうが高くなる。

赤が比較的料金の高いもの、青が比較的安いものを示しているわけだが、その分布には明確な傾向が見られる。都心部のラブホは高く、郊外のラブホは安い。そんなこと当たり前だろう、などと言わないでほしい。当たり前だと思っていることが本当に正しいかを確かめることも、こういった分析の意義なのだ。

この料金の差は、利用形態の違いも示している。郊外のラブホは、都心のラブホよりも最短利用時間が長いことが多い。京都の場合、都心であれば休憩プランは1時間ないし1時間半からが一般的だが、京都南ICなど郊外では2時間からとなっている店舗も多い。都心のほうが遊んだ後にふらっと寄るケースが多く、そのぶん利用時間も短めに設定されている。また、派遣型風俗営業との関係も影響しているだろう。そうなると、1時間あたりの料金は当然都心型のほうが高くなる。

ラブホ広告文のテキストマイニングをしてみると……

出典:ハッピー・ホテル

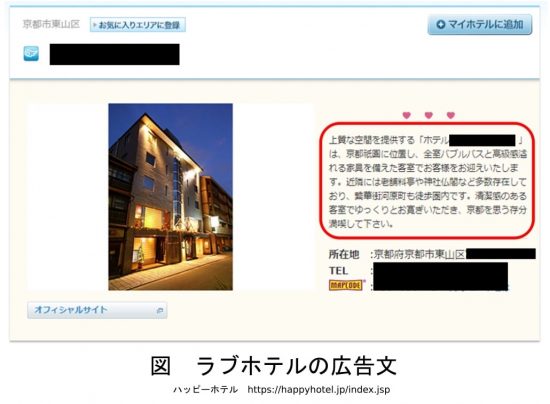

まずは都心に近いラブホから見てみよう。もっとも目立つのは、「京都」や「観光」といったワードである。また、「アクセス」や「抜群」の文字も見られる。祇園、八坂神社、清水寺など、観光地が徒歩圏内にあることをウリにしているようだ。ラブホテルでありながら、その内部よりも周辺環境が強調されているのが面白い。宿泊施設としての側面が強く出ているのが、京都の都心型ラブホテルの特徴といえるだろう。

まずは都心に近いラブホから見てみよう。もっとも目立つのは、「京都」や「観光」といったワードである。また、「アクセス」や「抜群」の文字も見られる。祇園、八坂神社、清水寺など、観光地が徒歩圏内にあることをウリにしているようだ。ラブホテルでありながら、その内部よりも周辺環境が強調されているのが面白い。宿泊施設としての側面が強く出ているのが、京都の都心型ラブホテルの特徴といえるだろう。

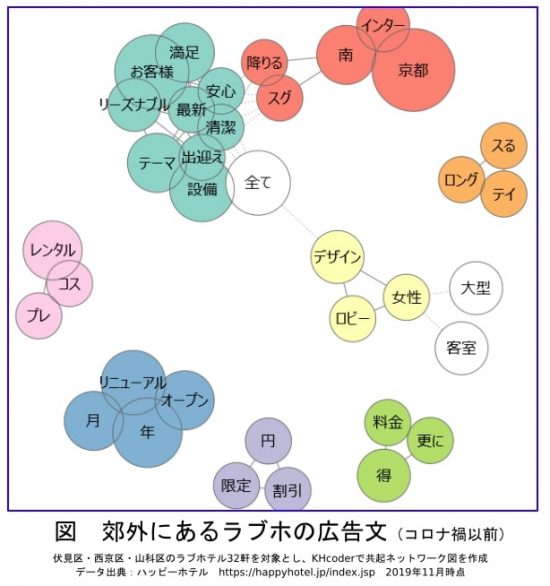

次に、郊外にあるラブホテルの広告文を見てみよう。先ほどとは異なり、観光に関するワードはまったく見られない。反対に、「お客様」-「満足」-「リーズナブル」-「設備」-「清潔」といった結びつきが目立つ。周辺環境をウリにする都心型とは対照的に、ラブホそのものの魅力を押し出しているのが郊外型ラブホテルの特徴と言えるだろう。個々の広告文では「露天風呂や炭酸泉、岩盤浴」や、「高級シモンズベッド、100インチプロジェクター」など、他にはない設備が謳われている。また、「リニューアル」-「オープン」や、「料金」-「更に」-「得」など、新しさも重要な要素である。

面白いのが、食べ物に関する広告がいくつか見られる点である。「焼き立てパンのモーニング始めました」(HOTELとなりのクル)や、「期間限定新メニューうどんフェア実施いたします」(HOTELエルミタージュ)など、もはや何が主目的か分からないような広告も見られる。立地面では不利な郊外型ラブホテルは、そのぶんサービスを充実させて差別化を図っているのである。

このように、広告文からはそれぞれのラブホが立地環境に応じてさまざまな売り出し方をしていることが分かる。都心型ラブホは「外」をアピールするのに対し、郊外型ラブホは「中」をアピールする。また、広告文に神社仏閣が登場するのは京都ならではと言えるだろう。

次に、郊外にあるラブホテルの広告文を見てみよう。先ほどとは異なり、観光に関するワードはまったく見られない。反対に、「お客様」-「満足」-「リーズナブル」-「設備」-「清潔」といった結びつきが目立つ。周辺環境をウリにする都心型とは対照的に、ラブホそのものの魅力を押し出しているのが郊外型ラブホテルの特徴と言えるだろう。個々の広告文では「露天風呂や炭酸泉、岩盤浴」や、「高級シモンズベッド、100インチプロジェクター」など、他にはない設備が謳われている。また、「リニューアル」-「オープン」や、「料金」-「更に」-「得」など、新しさも重要な要素である。

面白いのが、食べ物に関する広告がいくつか見られる点である。「焼き立てパンのモーニング始めました」(HOTELとなりのクル)や、「期間限定新メニューうどんフェア実施いたします」(HOTELエルミタージュ)など、もはや何が主目的か分からないような広告も見られる。立地面では不利な郊外型ラブホテルは、そのぶんサービスを充実させて差別化を図っているのである。

このように、広告文からはそれぞれのラブホが立地環境に応じてさまざまな売り出し方をしていることが分かる。都心型ラブホは「外」をアピールするのに対し、郊外型ラブホは「中」をアピールする。また、広告文に神社仏閣が登場するのは京都ならではと言えるだろう。

※都商研ニュースでは、今回の記事のほかにも下記のような記事を掲載中

・西日本シティ銀行本店、再開発で建替えへ-JR博多駅前の顔、2020年6月から解体

・ヤマダ電機、大塚家具を子会社化-2019年12月30日付の第三者割当増資で株式の過半数を取得

・イトーヨーカドー・イズミ・ライフ・東急ストアなど「PAYPAY」導入-2019年9月の 「スーパーマーケット大還元祭」に合わせて

・東宝ツインタワービル、2019年12月閉館-日比谷のランドマーク、建て替えへ

・ヤマダ電機、大塚家具を子会社化-2019年12月30日付の第三者割当増資で株式の過半数を取得

ハッシュタグ