——学校で教わる内容についてはどうでしょう?

水谷:「正直に言うと、

自分が日本で教わっていたときはほぼ精神論でしたね。

具体的なテクニックの話だったり、

映画自体の基礎というよりは、

豆知識であったり、『

気合い!』みたいな(笑)。教えている人に

商業ベースの教授がほとんどいなくて、

アーティストであったり、

評論家の人たちが多かったです」

——実践的な技術を教えられるのかという疑問は浮かびますよね。

水谷:「ウッチ映画大学にいたときに感じたのは、

作る側の分析と評論する人の分析って明らかに違うんですよ。だから、日本で学んでいたときは、自分の納得いかないところがたくさんあって。ウッチでも映画史だったり、当然そういう評論的な授業はありました。でも、それはほとんどサブというか、教養の一部のような形で。日本の場合はそれをメインとして教えているから、実際に作るとなったときに、みんな『えっ……それはどうするの?』となりますよね」

——ウッチ映画大学に入ったとき、そういうハンディは感じましたか?

水谷:「私はウッチに行く前に数本撮っていたので、撮るプロセスなど基本的なことはわかっていました。スタッフと言葉が通じなくても、言葉の外で『あ、こいつはちゃんと映画のことがわかってるな』っていう認識のなかで会話してもらえるというか。

ただ、そういった映画に必要なベーシックなことは誰かに教えてもらったわけじゃなくて、授業のなかでも『あっ、こういうことだったのね』と、自分のなかで名前もわからなかったことを理解していったというか、ウッチ映画大学がそれを形にしてくれたというか。日本でも精神的な面で強くなったという意味では学んだことは多かったですけど、

映画監督になりたいと思ったときにストレートな道だったかというとそうじゃないかなっていう」

——実際に撮るのと教えるのとでは話が違いますもんね。

水谷:「世界中そうなんですが、

映画教育に関してはちゃんとした教科書や、いい本がたくさんあります。ただ、

日本でそれを一から教わったかというとそんな気はしないなという。日本で教えてくれた人たちが、そういう理論をどれぐらい知っていたのか、実践していたのか、今の映画監督の人たちがそれにどれだけ触れているのはわかりません」

——少なくとも、学んでいる間はあまり感じられなかったと。

水谷:「

質問に対して明確な答えが返ってこなくて、なんとなく『

先生が言ってたことってこういうことなのかな』って、あとになって知るみたいな。

経験としては悪いものではないですけど、

効率的なことを考えると、日本社会の縮図というか。効率的な教え方をすれば、もしかしたら戦力になるかもしれない若者がいるはずなのに、

遠回りさせることで挫折させてしまったり。

教えたからといってできる道ではないので、難しいところではありますが、

もっと体系的な教育の仕方をしてもいいんじゃないかと思います。じゃないと

ワールドスタンダードで学んでいる他の国の学生たちには勝てない。そこで勝てないということは

世界のコンペに行っても勝てません」

——国の支援の仕方にも違いがあるのかもしれませんね。

水谷:「そもそも、

映画を教えるという文化がないのが日本なのかなと思います。ウッチ映画大学は創立から70年以上経っていて、それだけ教えてきた

歴史と伝統があります。私が通っていた多摩美術大学の映像研究学科は90年代半ばにできましたが、日芸などを除いて、それまで日本でちゃんと

誰かが映画を教えるっていうノウハウができていなかったのかもしれません。

現場で学んでいくのが当たり前だった世代があって、

自主映画の世代が出てきて、そこから『じゃあ美大で教えようか』と。だから、『映画学部』がなくて

『映像』という曖昧な定義の学部が多い印象です」

かつて栄華を極めた邦画界が復権するには、いったい何が足りないのか?次回は国際映画祭の裏側について話を聞く。

ブログ:「

映画のメトダ」

ファンページ:「

Grace」

【予告編】⇒

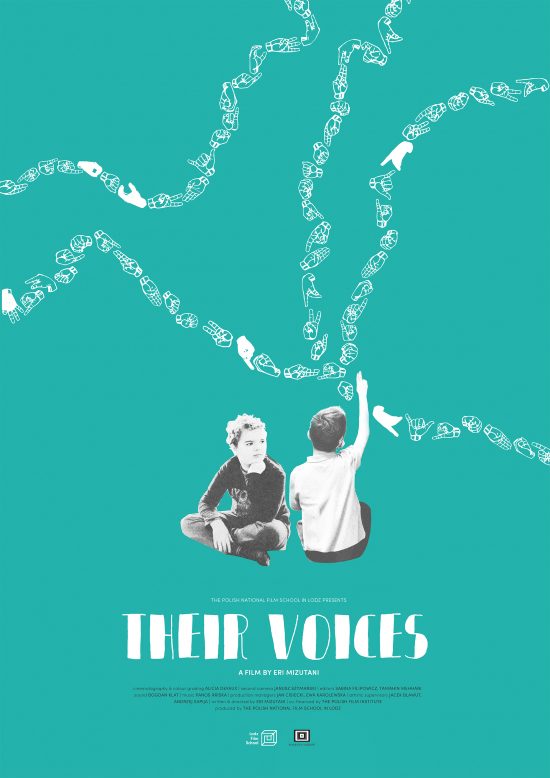

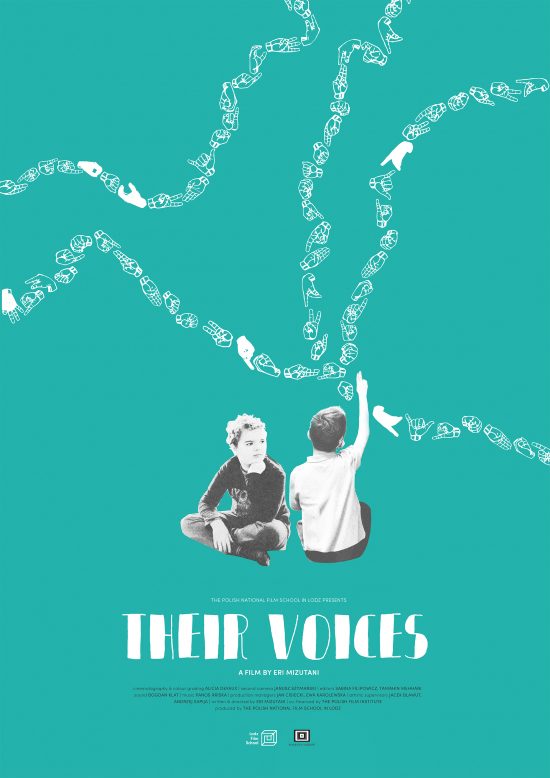

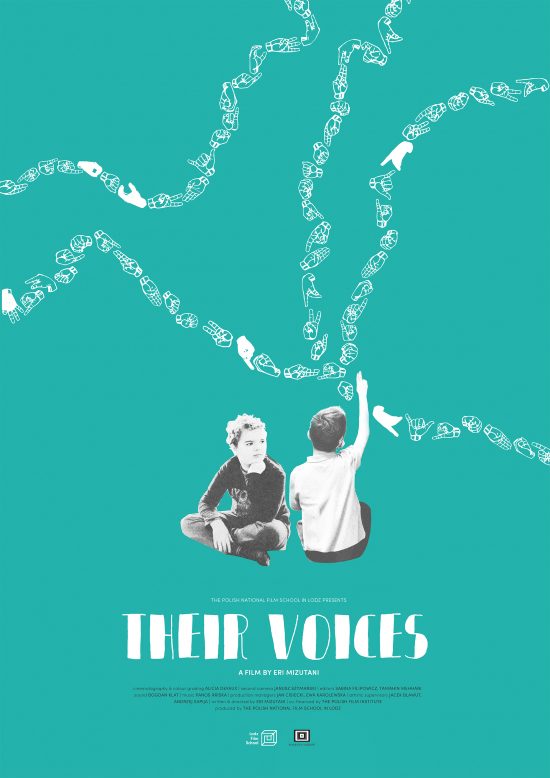

「THEIR VOICES」

【予告編】⇒

「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

ライター・編集者。日本人の父、ポーランド人の母を持つ。日本語、英語、ポーランド語のトライリンガルで西武ライオンズファン

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人> 【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「THEIR VOICES」

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>

【予告編】⇒「REINCARNATION CENTER」

<取材・文/林 泰人>