繰り返される「反復」と「ずれ」、または歴史を語ることの倫理――吉田喜重『贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争』を読む

吉田喜重の映画に通底する特色

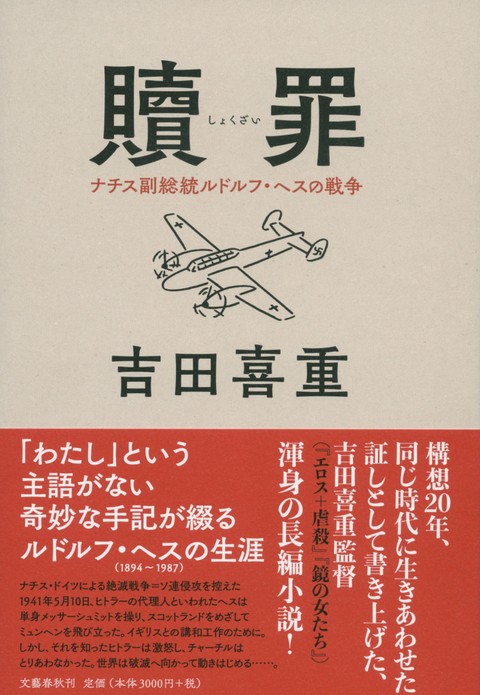

2020年4月、吉田喜重の初の小説作品『贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争』が刊行された。吉田の作品が発表されるのは、広島の原爆による惨劇の記憶を、3世代の女性たちが解き明かしていく『鏡の女たち』(2002年)以来18年ぶりということになるだろう(※1)。「初の」ということばと矛盾するようだが、吉田は本来は小説家ではなく、映画監督であった。

その歩みを簡単に振り返ろう。1933年に福井県に生まれ、東京大学の卒業後に松竹大船撮影所に入社する。1960年に『ろくでなし』で監督としてデビューし、その後『甘い夜の果て』(1961年)『秋津温泉』(1962年)といった作品を発表、一般的には大島渚、篠田正浩と並ぶ「松竹ヌーベル・バーグ」の一角と目される。松竹を退社後は、独立プロで『エロス+虐殺』(1970年)や『戒厳令』(1973年)――特に前者は高い評価を受けている――といった近代日本のアナーキストを題材とした作品や、エミリー・ブロンテの名作小説を鎌倉時代の日本に置き換えて翻案した、『嵐が丘』(1988年)といった異色作の発表を続けてきた。

ここでだじゃれのようなことを言う。吉田喜重、という名前に対して私が長年抱いていた感触は、「ほぼ」左右対称だな、ということだった。「重」の上の部分に少しずれがあるほかは、右も左もほぼ同じ。だからどうした、と聞かれれば、別にどうもしない。ただ、この「ずれ」については、私が吉田作品そのものに対して抱いていた印象と同じだった。

吉田作品の、といってもキャリアの初期と後期ではそれなりに作風のへだたりはあるのだが、その特色をひとつ見いだすとすれば、ある事柄の「反復」と「ずれ」――これは吉田が著書『小津安二郎の反映画』(岩波書店)において、小津映画を評して語ることばだが、あえて吉田にも贈りたい――に目を向けてきたことにあるだろう。たとえば、その代表作と目される『エロス+虐殺』は大正期のアナーキスト・大杉栄を主人公にした作品であり、作中では甘粕事件、すなわち憲兵による大杉らの虐殺や、痴情のもつれから生まれた日蔭茶屋事件の顛末が描かれる。史実における日蔭茶屋事件は、1916年、愛人であった神近市子(劇中では「正岡逸子」と称される)が大杉栄の首元を刃物で刺し、重傷を負わせたという概要ではあるものの、しかし、劇中では大杉が自らの腹を刺すバージョンや、当時大杉との三角関係を織り成しており、のちに大杉とともに虐殺される伊藤野枝が大杉の首元を刺し、結果として殺してしまうバージョンも並行して描かれ、一見して、どれが真実であるのかはわからない。

また、認知症の問題を扱った『人間の約束』(1986年)においては、ある家族の老母の殺害が起点になり、誰によってそれがなされたのか、謎を読み解く方向で物語が進むものの、幾人もの人物に殺害に至ってもおかしくない動機があり、殺害の一歩手前まで至った――すなわち、そのまま殺害が完遂されてもおかしくなかった行動も、作中ではまた繰り返し描かれる。最終的に描かれる「真実」も絶対的なものではなく、ありえたかもしれない幾多の可能性の、あくまでもひとつにしか過ぎないような演出がなされている。

上記はほんのわずかな例に過ぎないが、こうした吉田作品を彩る「反復」と「ずれ」という特色は、本書『贖罪』にも確かな形で受け継がれている。

2020年4月、吉田喜重の初の小説作品『贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争』が刊行された。吉田の作品が発表されるのは、広島の原爆による惨劇の記憶を、3世代の女性たちが解き明かしていく『鏡の女たち』(2002年)以来18年ぶりということになるだろう(※1)。「初の」ということばと矛盾するようだが、吉田は本来は小説家ではなく、映画監督であった。

その歩みを簡単に振り返ろう。1933年に福井県に生まれ、東京大学の卒業後に松竹大船撮影所に入社する。1960年に『ろくでなし』で監督としてデビューし、その後『甘い夜の果て』(1961年)『秋津温泉』(1962年)といった作品を発表、一般的には大島渚、篠田正浩と並ぶ「松竹ヌーベル・バーグ」の一角と目される。松竹を退社後は、独立プロで『エロス+虐殺』(1970年)や『戒厳令』(1973年)――特に前者は高い評価を受けている――といった近代日本のアナーキストを題材とした作品や、エミリー・ブロンテの名作小説を鎌倉時代の日本に置き換えて翻案した、『嵐が丘』(1988年)といった異色作の発表を続けてきた。

ここでだじゃれのようなことを言う。吉田喜重、という名前に対して私が長年抱いていた感触は、「ほぼ」左右対称だな、ということだった。「重」の上の部分に少しずれがあるほかは、右も左もほぼ同じ。だからどうした、と聞かれれば、別にどうもしない。ただ、この「ずれ」については、私が吉田作品そのものに対して抱いていた印象と同じだった。

吉田作品の、といってもキャリアの初期と後期ではそれなりに作風のへだたりはあるのだが、その特色をひとつ見いだすとすれば、ある事柄の「反復」と「ずれ」――これは吉田が著書『小津安二郎の反映画』(岩波書店)において、小津映画を評して語ることばだが、あえて吉田にも贈りたい――に目を向けてきたことにあるだろう。たとえば、その代表作と目される『エロス+虐殺』は大正期のアナーキスト・大杉栄を主人公にした作品であり、作中では甘粕事件、すなわち憲兵による大杉らの虐殺や、痴情のもつれから生まれた日蔭茶屋事件の顛末が描かれる。史実における日蔭茶屋事件は、1916年、愛人であった神近市子(劇中では「正岡逸子」と称される)が大杉栄の首元を刃物で刺し、重傷を負わせたという概要ではあるものの、しかし、劇中では大杉が自らの腹を刺すバージョンや、当時大杉との三角関係を織り成しており、のちに大杉とともに虐殺される伊藤野枝が大杉の首元を刺し、結果として殺してしまうバージョンも並行して描かれ、一見して、どれが真実であるのかはわからない。

また、認知症の問題を扱った『人間の約束』(1986年)においては、ある家族の老母の殺害が起点になり、誰によってそれがなされたのか、謎を読み解く方向で物語が進むものの、幾人もの人物に殺害に至ってもおかしくない動機があり、殺害の一歩手前まで至った――すなわち、そのまま殺害が完遂されてもおかしくなかった行動も、作中ではまた繰り返し描かれる。最終的に描かれる「真実」も絶対的なものではなく、ありえたかもしれない幾多の可能性の、あくまでもひとつにしか過ぎないような演出がなされている。

上記はほんのわずかな例に過ぎないが、こうした吉田作品を彩る「反復」と「ずれ」という特色は、本書『贖罪』にも確かな形で受け継がれている。

ルドルフ・ヘスとは誰か

ハッシュタグ