忘れちゃいけない大学入試改革の議論。英語の民間試験に批判的な委員も検討会議に復帰。今後の行方は?

新井紀子氏(国立情報学研究所社会共有知研究センター長)-(新たな問題点が指摘された)-

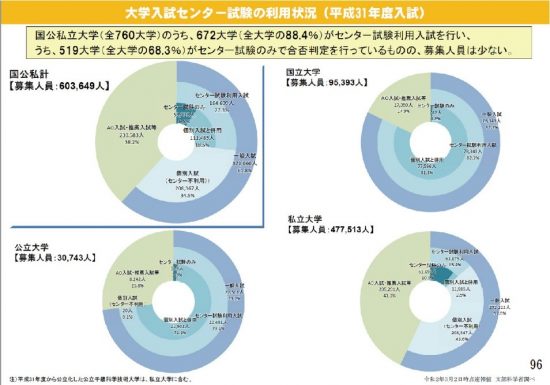

これに対して、新井氏は、「今、センター試験のメインの利用者は国立大学から私立大学にシフトしています」(1:52:00)「私大のセンター試験受験者が受験者のボリュームゾーンだと……」(1:52:18)と発言されました。

しかしこの文科省の資料によると、「募集人数レベル」では、センター試験の受検者164699名のうち、センター試験を受けて入る私大の定員は63875人(38.8%)であり、国公立大学の100824人(61.2%)には遠く「ボリュームゾーン」と言えるのか疑問です。

募集人数ではなく、実際に受検した人を国立大学、私立大学で分けるのもナンセンスです。なぜなら、両方を受検する人がたくさんいるからです。また、センター試験が個人に与える影響を議論しているので、私立大学の数で数えていることもないと思われます。いずれにしても根拠となっているデータはよくわかりません。

(例2)「センター試験の成績(得点分布)は、ほとんどの科目でふたこぶらくだ化(2極化)している(1:52:28)」との発言でした。この事実を確かめるためにもっともよいとされる大学入試センターで発表している資料は見つけられなかったので、駿台ベネッセのデーターネット2020を参考に分布を調べました。その結果、少なくとも直近3年間はそのような事実はありませんでした。この駿台ベネッセのデータは、2020年の大学入試志願者数557699人のうち436512人をカバーしていますから、全体の分布もそれほど変化していないと考えられます。なお、データーネット2020はこちらから確認できます。

これ以外にも細かいところでは「記述式への問題意識を私が持ったきっかけは(中略)日本数学会の大学生数学基本調査、これ2011年に行ないました。(中略)これ6000人以上の大学新入生を対象として90の大学の協力をいただいて行なった調査です」(1:54:10あたりから)とありますが、

「第一回 大学生数学基本調査報告書」の20ページによると、(6000人以上→)5946名、(90の大学→)48大学とあり、調査実施クラス(オリエンテーションを含む)が90とあり発言と異なります。もちろん、これが違っていたとしても新井氏の発言の方向が狂うわけではありません。

このくらいにしておきますが、これらを取り上げた理由は、一般に言われていることや過去のこの会議での委員の発表と食い違うことを根拠に組み立てられていると思われたからです。委員の中にも今回根拠とされた件にかなり詳しい人はいますから不思議に見えていたと思います。

指摘したいのは、新井氏の発言が間違っているというのではなく、正しいかどうかの確認が第3者に「できない」あるいは「困難」ということです。新井氏は他の資料を見て発言している可能性もありますので誤りとは言い切れません。

しかし、過去の大学入試改革の会議では、間違ったデータのもとにして議論が進み、一部の人達に都合のよい方向に進められてきたので、エビデンスには非常に敏感で、必ず誰かがファクトチェックをします。今回他の2人の研究者の方がそうしているように、資料の出典などを明記していただけたらよかったと思います(明記してくれているものもあります)。

話は元に戻りますが、発言されたリテラシーに関する問題は重要な問題ですので、大学入試で問うという枠組みではなく、より大きな枠組みで普段の教育の中で扱うことが必要なものと感じました。

なお、発言の最後の方に、答を限定すれば記述式も可能という意見も出されました。

【質疑応答】

両角委員

読解力と記述式をセットでリテラシーと考えるのか?

⇒読むだけだとキーワード検索やリバースエンジニアリングされやすいので、両方を見た方がよいと考える。

小林委員

リテラシーテストも多肢選択式にできるか?

⇒最初は多肢選択式でスタートしてもよい。初期なら多肢選択式でも十分。

末冨委員

読解力については小学校から差が開いている。埋め合わせ方についてエビデンスがあるか?学校以外の影響をどう考えるか?

⇒就学援助率が高いほどリーディングスキルテストの結果が低いというデータがある。教科書が読めるようになるようにゼロベースで教えることが貧困サイクルをとめる。それが義務教育の使命であると考える。

柴田委員

高校ではリーディングスキルが上がらないならば、高校の国語の授業はなんなのか?国立大学では共通テストに資格試験的な意味があるのではないか?

⇒国語については専門ではないが、高校は読める前提で指導が進められており、読み方を教える時間的余裕がないと考える。共通テストについては資格試験的位置づけでよいと思う。

芝井委員

基礎学力を担保するテストが学びの基礎診断になってしまいテストの力がなくなって残念に思う。同じように共通テストの組み換えは考えられるか?

⇒国立大学の本丸は二次試験である。共通テストは、多様な大学がある中で、学び続ける力の担保をする役割を担ってほしい。

これに対して、新井氏は、「今、センター試験のメインの利用者は国立大学から私立大学にシフトしています」(1:52:00)「私大のセンター試験受験者が受験者のボリュームゾーンだと……」(1:52:18)と発言されました。

しかしこの文科省の資料によると、「募集人数レベル」では、センター試験の受検者164699名のうち、センター試験を受けて入る私大の定員は63875人(38.8%)であり、国公立大学の100824人(61.2%)には遠く「ボリュームゾーン」と言えるのか疑問です。

募集人数ではなく、実際に受検した人を国立大学、私立大学で分けるのもナンセンスです。なぜなら、両方を受検する人がたくさんいるからです。また、センター試験が個人に与える影響を議論しているので、私立大学の数で数えていることもないと思われます。いずれにしても根拠となっているデータはよくわかりません。

(例2)「センター試験の成績(得点分布)は、ほとんどの科目でふたこぶらくだ化(2極化)している(1:52:28)」との発言でした。この事実を確かめるためにもっともよいとされる大学入試センターで発表している資料は見つけられなかったので、駿台ベネッセのデーターネット2020を参考に分布を調べました。その結果、少なくとも直近3年間はそのような事実はありませんでした。この駿台ベネッセのデータは、2020年の大学入試志願者数557699人のうち436512人をカバーしていますから、全体の分布もそれほど変化していないと考えられます。なお、データーネット2020はこちらから確認できます。

これ以外にも細かいところでは「記述式への問題意識を私が持ったきっかけは(中略)日本数学会の大学生数学基本調査、これ2011年に行ないました。(中略)これ6000人以上の大学新入生を対象として90の大学の協力をいただいて行なった調査です」(1:54:10あたりから)とありますが、

「第一回 大学生数学基本調査報告書」の20ページによると、(6000人以上→)5946名、(90の大学→)48大学とあり、調査実施クラス(オリエンテーションを含む)が90とあり発言と異なります。もちろん、これが違っていたとしても新井氏の発言の方向が狂うわけではありません。

このくらいにしておきますが、これらを取り上げた理由は、一般に言われていることや過去のこの会議での委員の発表と食い違うことを根拠に組み立てられていると思われたからです。委員の中にも今回根拠とされた件にかなり詳しい人はいますから不思議に見えていたと思います。

指摘したいのは、新井氏の発言が間違っているというのではなく、正しいかどうかの確認が第3者に「できない」あるいは「困難」ということです。新井氏は他の資料を見て発言している可能性もありますので誤りとは言い切れません。

しかし、過去の大学入試改革の会議では、間違ったデータのもとにして議論が進み、一部の人達に都合のよい方向に進められてきたので、エビデンスには非常に敏感で、必ず誰かがファクトチェックをします。今回他の2人の研究者の方がそうしているように、資料の出典などを明記していただけたらよかったと思います(明記してくれているものもあります)。

話は元に戻りますが、発言されたリテラシーに関する問題は重要な問題ですので、大学入試で問うという枠組みではなく、より大きな枠組みで普段の教育の中で扱うことが必要なものと感じました。

なお、発言の最後の方に、答を限定すれば記述式も可能という意見も出されました。

【質疑応答】

両角委員

読解力と記述式をセットでリテラシーと考えるのか?

⇒読むだけだとキーワード検索やリバースエンジニアリングされやすいので、両方を見た方がよいと考える。

小林委員

リテラシーテストも多肢選択式にできるか?

⇒最初は多肢選択式でスタートしてもよい。初期なら多肢選択式でも十分。

末冨委員

読解力については小学校から差が開いている。埋め合わせ方についてエビデンスがあるか?学校以外の影響をどう考えるか?

⇒就学援助率が高いほどリーディングスキルテストの結果が低いというデータがある。教科書が読めるようになるようにゼロベースで教えることが貧困サイクルをとめる。それが義務教育の使命であると考える。

柴田委員

高校ではリーディングスキルが上がらないならば、高校の国語の授業はなんなのか?国立大学では共通テストに資格試験的な意味があるのではないか?

⇒国語については専門ではないが、高校は読める前提で指導が進められており、読み方を教える時間的余裕がないと考える。共通テストについては資格試験的位置づけでよいと思う。

芝井委員

基礎学力を担保するテストが学びの基礎診断になってしまいテストの力がなくなって残念に思う。同じように共通テストの組み換えは考えられるか?

⇒国立大学の本丸は二次試験である。共通テストは、多様な大学がある中で、学び続ける力の担保をする役割を担ってほしい。

大森昭生氏(共愛学園前橋国際大学学長)

ハッシュタグ