丸ノ内線はなぜ直接新宿・荻窪に向かわないのか <東京地下鉄100年史>

ターミナル駅と都心をつなぐ丸ノ内線の誕生

丸ノ内線は神田を経由するのが理想だった

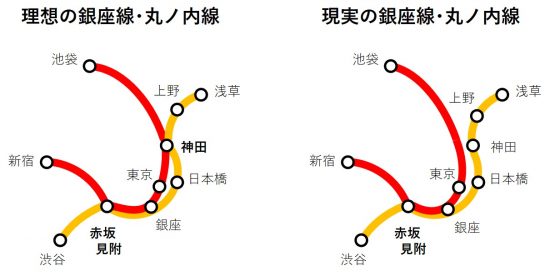

ところで銀座線と丸ノ内線は、赤坂見附駅で同じホームが乗り換えできる。これは新宿・渋谷のいずれから来た利用者も、赤坂見附でどちらかの路線に乗り換えれば、丸の内側(東京駅)と銀座・日本橋側(銀座駅・日本橋駅)のどちらにも行けるようにしたものだ。

しかし、池袋から来た利用者は丸の内側(東京駅)に向かうしかなく、日本橋側(銀座駅・日本橋駅)に行くことができない。実は元々、池袋の利用者も都心の両側に行けるようにするために、丸ノ内線は神田を経由して銀座線と乗り換えできるようにする計画だった。ところが、神田駅周辺の用地が確保できずに断念され淡路町経由に変更された経緯がある。

丸ノ内線が当初の計画通りにできていれば神田から赤坂見附までが東京駅の内と外の二つの円弧で結ばれ、郊外から入ってくる人がどちらにも行きやすい、さらに便利なネットワークになっていたことだろう。

ちなみに丸ノ内線の新宿~荻窪、中野坂上~方南町間は、1961年から1962年にかけて「荻窪線」という名前で建設されている。この路線は混雑が激化する中央線のバイパスとして混雑緩和を図るために整備され、丸ノ内線と一体的に運行されていたが、当初は異なる名前の路線として案内されていた。1972年に荻窪線は丸ノ内線と統合され、池袋~荻窪、中野坂上~方南町の全区間が丸ノ内線と呼ばれるようになった。

<文/枝久保達也>

ところで銀座線と丸ノ内線は、赤坂見附駅で同じホームが乗り換えできる。これは新宿・渋谷のいずれから来た利用者も、赤坂見附でどちらかの路線に乗り換えれば、丸の内側(東京駅)と銀座・日本橋側(銀座駅・日本橋駅)のどちらにも行けるようにしたものだ。

しかし、池袋から来た利用者は丸の内側(東京駅)に向かうしかなく、日本橋側(銀座駅・日本橋駅)に行くことができない。実は元々、池袋の利用者も都心の両側に行けるようにするために、丸ノ内線は神田を経由して銀座線と乗り換えできるようにする計画だった。ところが、神田駅周辺の用地が確保できずに断念され淡路町経由に変更された経緯がある。

丸ノ内線が当初の計画通りにできていれば神田から赤坂見附までが東京駅の内と外の二つの円弧で結ばれ、郊外から入ってくる人がどちらにも行きやすい、さらに便利なネットワークになっていたことだろう。

ちなみに丸ノ内線の新宿~荻窪、中野坂上~方南町間は、1961年から1962年にかけて「荻窪線」という名前で建設されている。この路線は混雑が激化する中央線のバイパスとして混雑緩和を図るために整備され、丸ノ内線と一体的に運行されていたが、当初は異なる名前の路線として案内されていた。1972年に荻窪線は丸ノ内線と統合され、池袋~荻窪、中野坂上~方南町の全区間が丸ノ内線と呼ばれるようになった。

<文/枝久保達也>鉄道ライター・都市交通史研究家。1982年、埼玉県生まれ。大手鉄道会社で広報、マーケティング・リサーチ業務などを担当した後、2017年に退職。鉄道記事の執筆と都市交通史の研究を中心に活動中。

1

2

ハッシュタグ