フォントとしての「ゲバ字」。筆跡で特定されないために生まれた?

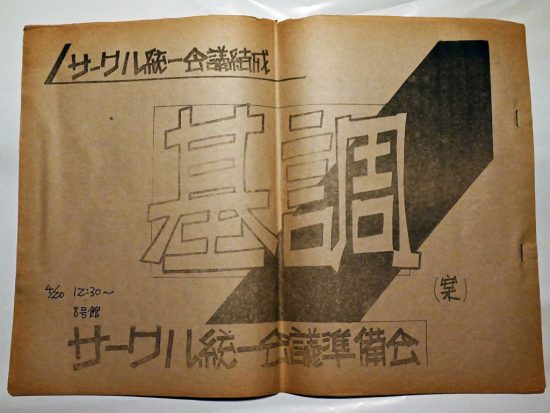

「ゲバ字」と呼ばれる書体がある。トロ字という呼ばれ方もするこの書体だが、タテカンと呼ばれる立て看板やビラ、ステッカー、横断幕、落書きなどで使われた書体である。ワープロやパソコンの普及、時代の変化もあって、いまや書かれる/見られる機会も減ったが、かつては多く学生運動や大学の自治運動、労働運動の現場で見ることができたものだ。もっとも、その時代には「ゲバ字」とは呼ばれていなかったという証言もあるのだが、いわゆる「68年」のムーブメントの中で生まれた、一種のグラフィティ・カルチャーとして印象深い。

学術的にも研究されるようになり、また2017年には国立歴史民俗博物館で展示『「1968年―無数の問いの噴出の時代」』が開催されるなど、68年を振り返るモードもここ数年見られる中で、改めてこのゲバ字に着目してみたい。

「ゲバ字」と呼ばれる書体がある。トロ字という呼ばれ方もするこの書体だが、タテカンと呼ばれる立て看板やビラ、ステッカー、横断幕、落書きなどで使われた書体である。ワープロやパソコンの普及、時代の変化もあって、いまや書かれる/見られる機会も減ったが、かつては多く学生運動や大学の自治運動、労働運動の現場で見ることができたものだ。もっとも、その時代には「ゲバ字」とは呼ばれていなかったという証言もあるのだが、いわゆる「68年」のムーブメントの中で生まれた、一種のグラフィティ・カルチャーとして印象深い。

学術的にも研究されるようになり、また2017年には国立歴史民俗博物館で展示『「1968年―無数の問いの噴出の時代」』が開催されるなど、68年を振り返るモードもここ数年見られる中で、改めてこのゲバ字に着目してみたい。

戦前の「左翼不定文字」

謄写版が基になった書体

だから、というわけではないけれども、左翼不定文字とゲバ字に、たとえば書き手が直接影響を受けた、というような意味での連続性を見いだすのは難しいだろう。左翼不定文字とゲバ字の共通性として、「一刻も早く大衆にアッピールする」などといったことから、政治的、社会的緊張を受け止める感性、美しく、かっこよく書こうという動機など、共通のものを見出しうるが、前者と後者の違いは、単純に世代も違うということもあるが、前者が美術家によるプロフェッショナリズムの反映と、なすべき任務として作られているという性格を強く持つのに対し、後者は、書きたい人間が書くべきときだけでなく、書きたいときに書く、というのが許される、むしろそれが重要、という感性が存在するようになった時代の文字であるということだ。

だから、というわけではないけれども、左翼不定文字とゲバ字に、たとえば書き手が直接影響を受けた、というような意味での連続性を見いだすのは難しいだろう。左翼不定文字とゲバ字の共通性として、「一刻も早く大衆にアッピールする」などといったことから、政治的、社会的緊張を受け止める感性、美しく、かっこよく書こうという動機など、共通のものを見出しうるが、前者と後者の違いは、単純に世代も違うということもあるが、前者が美術家によるプロフェッショナリズムの反映と、なすべき任務として作られているという性格を強く持つのに対し、後者は、書きたい人間が書くべきときだけでなく、書きたいときに書く、というのが許される、むしろそれが重要、という感性が存在するようになった時代の文字であるということだ。

1

2

ハッシュタグ