フォントとしての「ゲバ字」。筆跡で特定されないために生まれた?

ゲバ字のルーツは中国の簡体字?

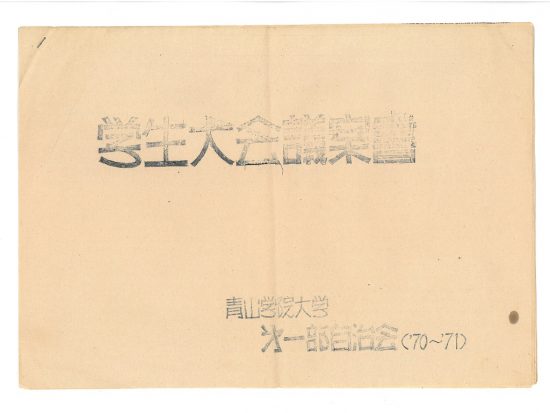

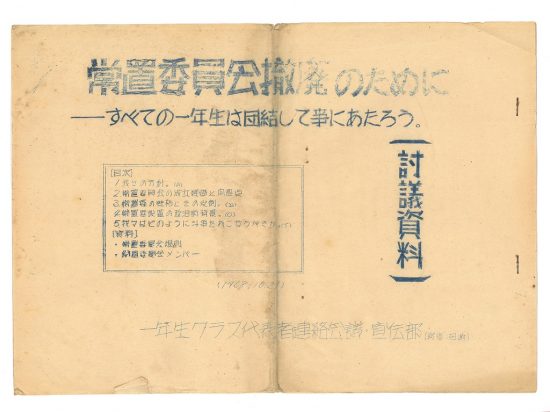

学生運動や大学の自治団体もまた独自の略字を持っている。学生会館の「館」のつくりの部分を「K」にしたものや、「寮」のウ冠の下を「R」にしたものなどだ。

また、潮流によって書体が違うので、ビラなどの字体を見ることで「ああ、これは●●系なんだな」などと把握することもできた。

京都など関西の潮流には独特の書体がある。書体の統一がなされていることもあり、見る人が見ると、「ああ、関西のゲバ字だなあ」という印象を強く与える。

学生運動や大学の自治団体もまた独自の略字を持っている。学生会館の「館」のつくりの部分を「K」にしたものや、「寮」のウ冠の下を「R」にしたものなどだ。

また、潮流によって書体が違うので、ビラなどの字体を見ることで「ああ、これは●●系なんだな」などと把握することもできた。

京都など関西の潮流には独特の書体がある。書体の統一がなされていることもあり、見る人が見ると、「ああ、関西のゲバ字だなあ」という印象を強く与える。

匿名性の中の自己表現

もっとも、「誰がどの落書きを書いたか、公安刑事が把握していた」という証言もあり、文字の癖が人定に繋がるということはあっただろう。けれど、誰が書いたかわからない、といっても、現実的な問題として、大概の場合は当人が好むか好まざるかは別として、本当に地下活動をするぞ、というようでなければ大学当局などに人物を把握されている場合が多いのではないだろうか。日本共産党の戦前期の地下活動、戦後の山村工作隊の経験など、統一したゲバ字を使うことも多い、ということがそういう理解を産んだのかもしれない。

けれど、統一した書体を使う場合もあるが、一方では逆に「これはあいつが書いたな」とわかる人にはわかる場合もあり、むしろ一種の自己表現としてゲバ字が存在している、ということもある。

ゲバ字職人とでもいうべき存在もいたし、ラディカリズムや美的感覚を十全に表現するため、たとえば払いの部分を末広がりにしたり、〝過激〟な雰囲気を出すようなこともあったり、学生の「学」の部首をいかにいい感じに曲げて書くことができるか、ということに努力したりということもあったという。ゲバ字には各種の表現上の試みもあって、自己の政治性や心性、自己解放の表現という性格もあることは特記しておきたい。ゲバ字をめぐり、以下のような詩がある。日大闘争についてのものだ。

立看部長の全実存を賭けた作品も火炎ビンで破壊された。不思議なことに彼らは隊列を組みデモもした。

(藤代誠「右翼」『反逆のバリケード』日大文闘委編より)

立看に全実存をかける、というのである。ひたすらゲバ字を練習し、書きまくる、ということに何かを見出したりと、集団性・無名性と自己表現という、二つの軸がゲバ字にはある。ゲバ字を書く、ということは匿名性の中に自らの表現を最大にものす、ということでもあったのだ。

(資料協力:模索舎・榎本智至)

<文/福田慶太>

もっとも、「誰がどの落書きを書いたか、公安刑事が把握していた」という証言もあり、文字の癖が人定に繋がるということはあっただろう。けれど、誰が書いたかわからない、といっても、現実的な問題として、大概の場合は当人が好むか好まざるかは別として、本当に地下活動をするぞ、というようでなければ大学当局などに人物を把握されている場合が多いのではないだろうか。日本共産党の戦前期の地下活動、戦後の山村工作隊の経験など、統一したゲバ字を使うことも多い、ということがそういう理解を産んだのかもしれない。

けれど、統一した書体を使う場合もあるが、一方では逆に「これはあいつが書いたな」とわかる人にはわかる場合もあり、むしろ一種の自己表現としてゲバ字が存在している、ということもある。

ゲバ字職人とでもいうべき存在もいたし、ラディカリズムや美的感覚を十全に表現するため、たとえば払いの部分を末広がりにしたり、〝過激〟な雰囲気を出すようなこともあったり、学生の「学」の部首をいかにいい感じに曲げて書くことができるか、ということに努力したりということもあったという。ゲバ字には各種の表現上の試みもあって、自己の政治性や心性、自己解放の表現という性格もあることは特記しておきたい。ゲバ字をめぐり、以下のような詩がある。日大闘争についてのものだ。

立看部長の全実存を賭けた作品も火炎ビンで破壊された。不思議なことに彼らは隊列を組みデモもした。

(藤代誠「右翼」『反逆のバリケード』日大文闘委編より)

立看に全実存をかける、というのである。ひたすらゲバ字を練習し、書きまくる、ということに何かを見出したりと、集団性・無名性と自己表現という、二つの軸がゲバ字にはある。ゲバ字を書く、ということは匿名性の中に自らの表現を最大にものす、ということでもあったのだ。

(資料協力:模索舎・榎本智至)

<文/福田慶太>

フリーの編集・ライター。編集した書籍に『夢みる名古屋』(現代書館)、『乙女たちが愛した抒情画家 蕗谷虹児』(新評論)、『α崩壊 現代アートはいかに原爆の記憶を表現しうるか』(現代書館)、『原子力都市』(以文社)などがある。

1

2

ハッシュタグ