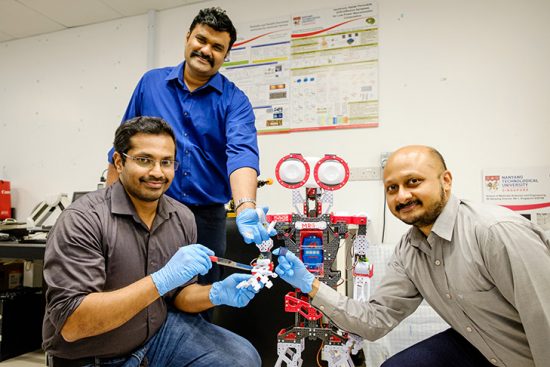

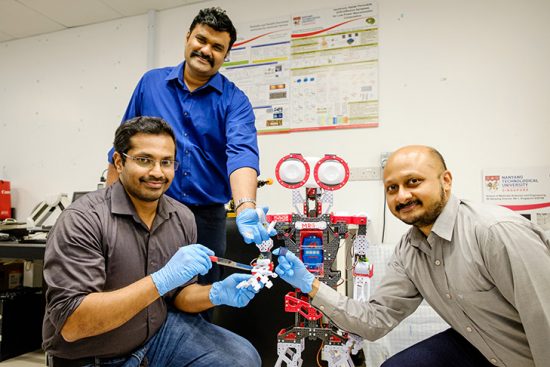

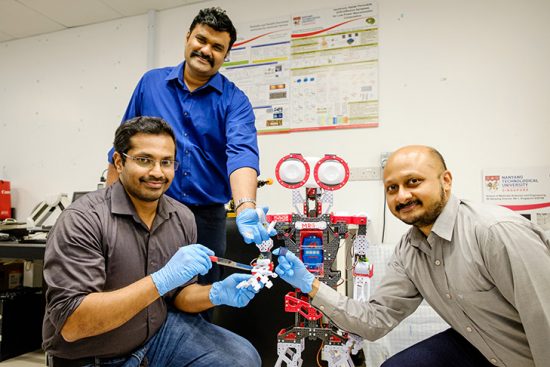

PHOTO via NTU

シンガポール・南洋理工大学(NTU)の研究チームが、痛みを感知し、損傷した際に自ら処置を可能とする人工知能(AI)およびロボット工学技術を開発することに成功したと

報じられた。

NTUの研究チームは、開発した人工知能およびロボット技術は、人間の脳細胞のように多数の微細なセンサーノード(sensor nodes)で構成されていると説明する。併せて、ロボットの皮膚を通じてどのような力が加えられたか、細分化して認知することができるとする。これは、仮に衝撃が加えられた場合、他のロボットより5〜10倍も高速に状況を把握することができるというものだ。さらに同AIが搭載されたロボットは、伸縮性に優れたイオンゲル(iongel)などの素材を常に保有し、皮膚や機能に損傷が発生した場合、人から助けを得なくても自ら処置が可能であるとも説明されている。

NTUのArindam Basu教授は、海外メディアのインタビューに対し、過酷な環境で人間のように働くことができるロボット開発に多くの努力を注いできたと語っている。

AIチップ・ニューロモピック(Neuromorphic)の専門家であるBasu教授は、ロボットに搭載できる「ミニ・ブレイン」を開発するために、電子部品の数を削減し、必要な配線装置や回路も最小限に抑えたと説明している。

ロボットの皮膚感覚情報を伝達処理するためには、中央処理装置(CPU)から周辺部にいたる膨大な量の情報を処理する装置が要求される。多くの研究費用がかさみ、これまで開発が躊躇される要因としなってきた。そこでNTUの研究チームは新しいアプローチを試みた。情報処理装置を最小化し「ミニ・ブレイン」として役割を果たさせるというものだ。