書くことは愛すること――ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引書』を読む

窓の外を眺めること

フランスの哲学者、ジョルジュ・バタイユは「小説を読めるようになるには窓の外を眺められるようにならなければならない」と書いていた(*1)。窓の外を眺める、というのは自分の外部に向けて想像力を働かせることだ。では想像力とは何か。それは単なる心象ではなく、その心象を歪曲し、変形させていくことだろう。窓の外に広がる景色を能動的に変形していく力、ある意味で言えば、ただぼおっと何もせずに長い時間、窓の外を見ながら時間をつぶせるような力、小説を読むためにはそのような力が必要なのだろう。

出版不況、本離れがうたわれて久しい。1990年代には年間1兆円を超えていた書籍の売り上げは、2010年以降で8000億円台にまで下がっている(*2)。人が本を読まなくなったのは人が本を読まなくてもよくなったからだと当たり前のことを思う。娯楽は多岐にわたり、音楽も動画もポータビリティが非常に高まった。そういったメディアと比べれば本はあきらかな能動性と努力を要求する。読むことは、聴くことや観ることよりもはるかに積極的な行為であり、体力や時間を犠牲にする。本の需要が減っていくのは、何となく当然のことのようにも思える。

それでもある一定の数の人間がなぜ本を、とりわけてこれから話題にしようとしている小説を、物語を、虚構を求めるのかということについて時々考える。ポルトガルの詩人のフェルナンド・ペソアはとても端的にその理由を書く。「人が文学を求めるのは、おそらく人生がそれだけでは足りないからだ」(*3)。おそらくそうなのだろうと思う。少なくとも自分は人生をより豊かにしようとして本を手に取ってきたわけではない。人生に不足した何かを補おうと、自分の人生ではない景色、窓の外にある景色を眺めようとしてきたのだと思う。

この連載では何冊かの小説を取り上げながら、その書評のようなものを試みたいと思う。世に送り出されてきたたくさんの小説、窓の外の景色たちのいくつかについて語ってみたい。絶対に読むべき本を紹介することは難しい。引用ばかりで申し訳ないが、フランスの詩人、ジャン・コクトーは「人は本を読むのではなく、本に読まれるのだ」と書いていた(*4)。人は本に書かれたものを読むのではなく、自分自身の記憶や思考やイメージを読み、本に向かって相談し、本はただそれに耳を傾けているのだと。だとしたら、どこまでいっても読書は個人的な営為と努力なのだろう。自分にとっていい相談相手を探すように、人はいい本を探すのだ。

誰もが読まなければならない本などないのかもしれない。だがそれでもたくさんの窓のうちのいくつかから見える景色について、自分なりに語ることができるかもしれないと、そう思う。

フランスの哲学者、ジョルジュ・バタイユは「小説を読めるようになるには窓の外を眺められるようにならなければならない」と書いていた(*1)。窓の外を眺める、というのは自分の外部に向けて想像力を働かせることだ。では想像力とは何か。それは単なる心象ではなく、その心象を歪曲し、変形させていくことだろう。窓の外に広がる景色を能動的に変形していく力、ある意味で言えば、ただぼおっと何もせずに長い時間、窓の外を見ながら時間をつぶせるような力、小説を読むためにはそのような力が必要なのだろう。

出版不況、本離れがうたわれて久しい。1990年代には年間1兆円を超えていた書籍の売り上げは、2010年以降で8000億円台にまで下がっている(*2)。人が本を読まなくなったのは人が本を読まなくてもよくなったからだと当たり前のことを思う。娯楽は多岐にわたり、音楽も動画もポータビリティが非常に高まった。そういったメディアと比べれば本はあきらかな能動性と努力を要求する。読むことは、聴くことや観ることよりもはるかに積極的な行為であり、体力や時間を犠牲にする。本の需要が減っていくのは、何となく当然のことのようにも思える。

それでもある一定の数の人間がなぜ本を、とりわけてこれから話題にしようとしている小説を、物語を、虚構を求めるのかということについて時々考える。ポルトガルの詩人のフェルナンド・ペソアはとても端的にその理由を書く。「人が文学を求めるのは、おそらく人生がそれだけでは足りないからだ」(*3)。おそらくそうなのだろうと思う。少なくとも自分は人生をより豊かにしようとして本を手に取ってきたわけではない。人生に不足した何かを補おうと、自分の人生ではない景色、窓の外にある景色を眺めようとしてきたのだと思う。

この連載では何冊かの小説を取り上げながら、その書評のようなものを試みたいと思う。世に送り出されてきたたくさんの小説、窓の外の景色たちのいくつかについて語ってみたい。絶対に読むべき本を紹介することは難しい。引用ばかりで申し訳ないが、フランスの詩人、ジャン・コクトーは「人は本を読むのではなく、本に読まれるのだ」と書いていた(*4)。人は本に書かれたものを読むのではなく、自分自身の記憶や思考やイメージを読み、本に向かって相談し、本はただそれに耳を傾けているのだと。だとしたら、どこまでいっても読書は個人的な営為と努力なのだろう。自分にとっていい相談相手を探すように、人はいい本を探すのだ。

誰もが読まなければならない本などないのかもしれない。だがそれでもたくさんの窓のうちのいくつかから見える景色について、自分なりに語ることができるかもしれないと、そう思う。

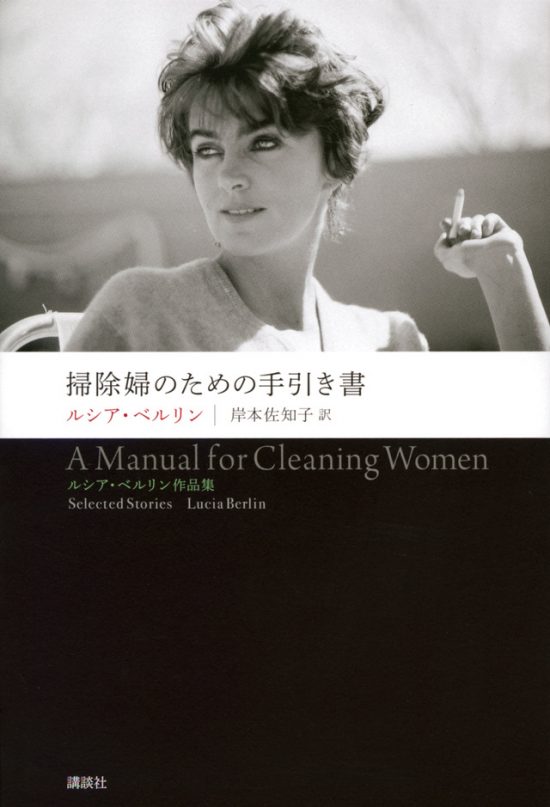

ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引書』について

1

2

ハッシュタグ