©2020 hiroki kawai SPACE SHOWER FILMS

“ろう”の写真家・齋藤陽道さんを追ったドキュメンタリー映画

『うたのはじまり』が今月22日から渋谷のシアター・イメージフォーラムにて公開されます。

1983年生まれの齋藤さんは、聴者の家庭で育ち、小中学校は一般学級に進学、音声で日本語を覚えた後、高校進学のタイミングでろう学校へ入学し手話を取得しました。そして「見る」ことのプロになると決意し、20歳で補聴器を捨てカメラを手に取ります。

2010年に第33回キヤノン写真新世紀優秀賞受賞、翌年、障害者やLGBTの人たちを被写体とした写真集『感動』(赤々舎)で本格的に写真家としてデビュー。以後自身の個展や写真集を発表する傍ら、Mr.Childrenやクラムボン、窪田正孝さんなどのアーティストの写真撮影を手掛け、昨年は自身の体験を綴った『声めぐり』(晶文社)『異なり記念日』(医学書院)を同時刊行するなど幅広い分野で活躍しています。

本作は、同じくろうの写真家である妻の盛山麻奈美さんとの間に生まれた聴者の樹(いつき)君への子守歌がきっかけで、苦手だった「歌」に対する変化が齋藤さんに訪れる様子を描きます。監督は七尾旅人さんのライブドキュメンタリー『兵士A』(16)など音をテーマにした作品作りをして来た河合宏樹さん。今回は被写体となった齋藤さんに「声」に対する思い、そして樹君が生まれてからのご自身の変化などについて筆談でお話を聞きました。

――齊藤さんは映画の中で「手話」「音声」「筆談」の3つともしっくりこないので「写真」を撮っているとおっしゃっていましたが、現在4歳の樹君、そして、映画の撮影後生まれた1歳の畔(ほとり)君と月日を過ごして、その思いに変化はありましたか?

齋藤:僕は生まれつき、耳が聴こえません。補聴器を付けても聞こえるのは、ノイズのような音でした。聴者の家庭に育ったこともあり、まず母と一緒に発声訓練をし、学校に通いながら音声の日本語を身に付けて、その後に手話、成人して社会に出てから筆談という流れで言葉を身に付けました。でも、そのどれもが自分の思いや考えを伝える上でしっくり来ないという思いがありました。全てを伝えきれないというか。その思いは変わりないです。

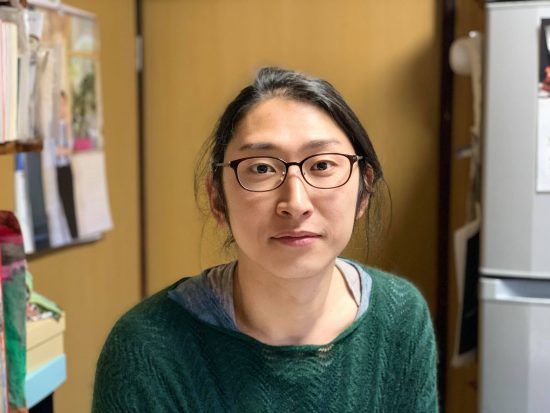

齋藤陽道さん

ただ、子どもと過ごしていると、たとえば、抱きしめることで体温を通して関わったりできること、まなざしで欲求を探ることができること、などといった関わりができることを知りました。そうした中で、新しいコミュニケーション方法を身に付けた、という思いです。

――齊藤さんの作品は、『感動』などの他に『写訳 春と修羅』『それでもそれでもそれでも』(ナナロク社)を読みましたが、写真とテキスト一体となってメッセージが伝わって来る感じがしました。

齋藤:嬉しいですね。写真から言葉を貰いながら書いているからかもしれません。

――写真を撮り始める前の学生時代から詩や小説などの文章は書いていたのでしょうか?

齋藤:ちょうど高校生のとき、J-Phoneの2,000文字のロングメールサービスが始まりました。何を書いていたかは覚えていませんが、小説や本からたくさん引用して日記やメモのように、自分に宛てて書いていました。

とはいえ、その時も文章を書くことが自分の表現手段だとは思えていませんでした。何かがしっくり来ませんでした。手話が自分の言葉となったと思えた20歳ぐらいから、やっと言葉と自分が結びついたように感じられ、そこから、写真を撮るようになります。その写真から言葉を引き出すうちに、だんだん、自分でも納得できる言葉が出て来るようになったという感じですね。

――齋藤さんは、音声日本語で言葉を身に付けたとのことですが、音声が意味を持つものという感覚はあったのでしょうか。

齋藤:音声はわけのわからないノイズでしかないものですが、テキストは明確に理解ができるので馴染みのあるもの、という認識です。音声日本語と、書き文字の日本語とは、まったく別物ですね。映画でも言いましたが、僕にとっての音声は、振動でありノイズでしかなかったです。

長いこと、音楽は、僕にとってただの振動でした。