いつのまにか「悪」に加担してしまう恐ろしさ――映画『漫画誕生』に見る日本近代漫画の祖・北沢楽天の姿とは

日本の「漫画の父」と呼べる北沢楽天

意図せず「悪」に加担するシステム

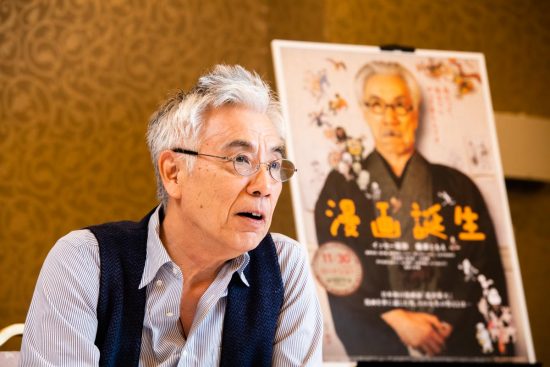

では、北沢楽天とはどのような人間であったのだろうか。尾形氏にその印象を尋ねると、「先のことをあまり考えず行動する人」という答えが返ってきた。

「私自身にもそうした一面はあるんですけど、楽天は、ただ楽しいから絵を描いていたんだと思います。風刺をしたいというよりも、まず絵を描きたいという欲求があって、この絵がどのような意味を持ちうるかとかはあまり考えない。でも、楽天の絵が予期していなかった意味を持って、しだいに楽天本人の首を絞めていく。そうしたアイロニーはあったでしょうね」

尾形氏の語る「アイロニーの感覚」は、脚本のベースにもあった。本作の脚本を担当した若木康輔氏は、「執筆の根底には、『メフィスト』(1981、イシュトバーン・サボー監督)や『女衒』(1987、今村昌平監督)といった映画がありました」と語る。「メフィスト」はハンガリーの映画で、自分自身の演技を追求する過程で、知らず知らずのうちにナチスのプロパガンダに利用されていく舞台俳優を描き、日本映画の「女衒」は戦前、「貧しい女たちのため、国のため」に東南アジアへの女性の人身売買を行った業者の半生を描く。つまり、決して「悪いこと」を行っているという認識はなかったものの、結果的に「悪」に加担してしまった人物を描くという点で、これらの作品は『漫画誕生』と根底では共鳴し合う。「そして何より、ベストを尽くした上で間違えた男を書きたかった」(※)と若木氏は本作の着想について語った。

※若木康輔「『漫画誕生』脚本家ノート 負けるときもあるだろう」『シナリオ』2020年1月号、p.99

では、北沢楽天とはどのような人間であったのだろうか。尾形氏にその印象を尋ねると、「先のことをあまり考えず行動する人」という答えが返ってきた。

「私自身にもそうした一面はあるんですけど、楽天は、ただ楽しいから絵を描いていたんだと思います。風刺をしたいというよりも、まず絵を描きたいという欲求があって、この絵がどのような意味を持ちうるかとかはあまり考えない。でも、楽天の絵が予期していなかった意味を持って、しだいに楽天本人の首を絞めていく。そうしたアイロニーはあったでしょうね」

尾形氏の語る「アイロニーの感覚」は、脚本のベースにもあった。本作の脚本を担当した若木康輔氏は、「執筆の根底には、『メフィスト』(1981、イシュトバーン・サボー監督)や『女衒』(1987、今村昌平監督)といった映画がありました」と語る。「メフィスト」はハンガリーの映画で、自分自身の演技を追求する過程で、知らず知らずのうちにナチスのプロパガンダに利用されていく舞台俳優を描き、日本映画の「女衒」は戦前、「貧しい女たちのため、国のため」に東南アジアへの女性の人身売買を行った業者の半生を描く。つまり、決して「悪いこと」を行っているという認識はなかったものの、結果的に「悪」に加担してしまった人物を描くという点で、これらの作品は『漫画誕生』と根底では共鳴し合う。「そして何より、ベストを尽くした上で間違えた男を書きたかった」(※)と若木氏は本作の着想について語った。

※若木康輔「『漫画誕生』脚本家ノート 負けるときもあるだろう」『シナリオ』2020年1月号、p.99

「難しいのは、“定義”があるわけですよね」と、尾形氏は楽天の後世からの評価について語る。「表現とは何か、芸術とは何か、いろんなものに“こうあらねば”があって、そこから外れると、主だった組織は仲間に入れてくれないし、そんなもの芸術じゃないとも言われる。でも、定義から外れても成功する可能性はあって、どっちを選べばいいかは簡単にはわからない。さらに言えば、芸術の評価というのは結局絶対的なものではないから、一概にどれが正しくて、どれが間違っているとも言えないんです。どういう道を選んでもリスクがある。そういう意味では、楽天は不運だったとも言えますね」

「難しいのは、“定義”があるわけですよね」と、尾形氏は楽天の後世からの評価について語る。「表現とは何か、芸術とは何か、いろんなものに“こうあらねば”があって、そこから外れると、主だった組織は仲間に入れてくれないし、そんなもの芸術じゃないとも言われる。でも、定義から外れても成功する可能性はあって、どっちを選べばいいかは簡単にはわからない。さらに言えば、芸術の評価というのは結局絶対的なものではないから、一概にどれが正しくて、どれが間違っているとも言えないんです。どういう道を選んでもリスクがある。そういう意味では、楽天は不運だったとも言えますね」

1

2

ハッシュタグ