映画『東京裁判』のデジタルリマスター版が公開。いま私たちが見るべき理由

本作は「全体」を見せつつも、そのいっぽうで何らかの「回答」を出そうとはしていない。たとえば、死刑判決を受けた7人の被告の中で唯一の文官(政治家・外交官)であり、「協和外交」主導者でもあった元首相・広田弘毅の処刑は妥当なものだったのか。アメリカ人の弁護士・ブレークニーによる原爆投下を指摘する発言が、公式記録から削除されたことに正義はあるのか。さらには、国家の最高位にあった昭和天皇・裕仁に戦争責任はあるのか――。問題を広く提示しつつも、本作には明快なアンサーは存在しない。

「大事なのは、東條をはじめ “戦犯”とされた被告たちが何を語り、どう振る舞うのかを観客が見定め、それぞれにどう受け止めるかということです。個々に向き合わないと、本当の思索にはならない。映画が評価を出すのではなく、告発された当時の日本、また現実をきちんと見てもらい、自分で考えてもらうことが本作の基本的な立場でした」(小笠原氏)

私たちの生きる現代が、東京裁判が行われた当時とも、さらに遡って戦時中の情報が極端に閉鎖された時代と異なっている点は、大きくは、膨大な情報に簡単にアクセスのできる点だろう。先述の「日常」としての映像の普及はもちろんのこと、その気になれば知られざる秘境の情報も、電子顕微鏡でしか見えないミクロな世界の情報も、私たちは容易に得ることができる。

しかし、私たちはその恩恵を、良い形で享受できているだろうか。多大な情報が逆に人間の選択肢を狭めることはかねてより言及されているが、今の日本人がわかりやすいもの、声の大きなものだけに飛びつき、そのひとつひとつを吟味して検証するような姿勢が欠如しつつあることは、恐らく、この記事に興味を持って目を通すような方であれば、実感として納得できるのではないかと思う。そしてその先には、何が待ち受けているのだろうか?もちろん、すぐに結論が下せるわけもないが、恐らくはわかりやすさや短期的な利益のみに端を発した、「ポピュリズム」への耽溺にほかならないのではないか。それは昭和初期から太平洋戦争までの歴史の歩みを見ても、教訓として痛感することができる。

「なぜ、今東京裁判なのか」――。小笠原氏は、この問いは本作の公開時から繰り返されてきたと語った。その理由を述べるとすれば、恐らく、戦争の記憶を継承するということももちろんだが、「主体的にさまざまな情報に触れる」ことの重要性を、あらためて実感できることにもあるのではないだろうか。歴史を知ること、戦争を知ることと同時に、「全体を見ず、なんとなくで判断する」ことへの警鐘を鳴らす作品として、『東京裁判』は私たちにとって、現在進行形の作品でありつづけるはずだ。

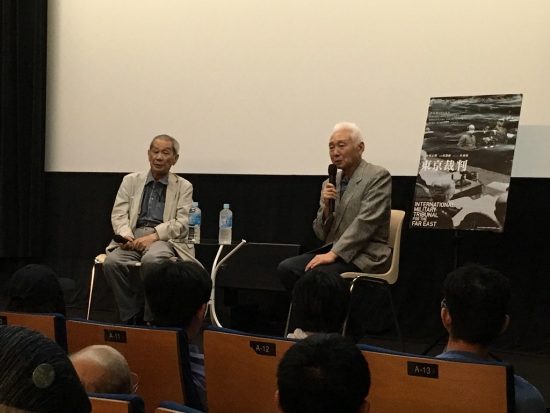

初日の舞台挨拶 小笠原清さん(右)と杉山捷三さん(左)

1990年生まれ。映画批評/ライター。ドキュメンタリーマガジン「neoneo」編集委員。「DANRO」「週刊現代」「週刊朝日」「ヱクリヲ」「STUDIO VOICE」などに執筆。批評やクリエイターへのインタビューを中心に行うかたわら、東京ドキュメンタリー映画祭の運営にも参画する。

【ユーロスペース イベント情報】

8/3(土) 小笠原清(監督補・脚本家)、杉山捷三(エグゼクティブプロデューサー講談社)

8/4(日) 坂手洋二(劇作家・演出家・燐光群主宰)

8/8(木) 一ノ瀬俊也(埼玉大学教養学部教授/日本近現代史)

8/10(土) 小笠原清(監督補・脚本家)、伊藤俊也(『プライド 運命の瞬間(とき)』監督)

8/15(木) 栗原俊雄(毎日新聞学芸部記者/近現代史・論壇担当)

※全て11:00の回上映後