この間、最低賃金をめぐる議論が活発化している。政府は全国平均で時給1000円を早期に達成することを目指すとしており、また今年に入ると自民党内部で最低賃金の全国一律化を検討する議員連盟が発足した。さらに労働運動のなかでも、数年前から最低賃金1500円を目指す動きが出てきている。

そんな中、2019年6月13日の日本経済新聞

「最低賃金『早期に1000円』の是非」と題する記事中で日本商工会議所会頭・三村明夫氏のインタビューが掲載された。三村氏はそこで、最低賃金の全国平均時給1000円の早期達成という政府方針のためには年5%の引き上げが必要だろうとしながら、2018年度の名目GDPの成長率や物価上昇率が1%未満であること、ここ数年の中小企業の賃上げ率は1~1.4%であることをあげながら、政府方針の引き上げ幅は大きすぎるとして批判している。

また、その中で最低賃金は一部の労働者にしか影響せず労働者生活に大きな影響を与えないといった趣旨の発言もしている。

「最低賃金で生計の全てを賄っている家庭はあまりいないだろう。例えば一家で主婦がパートで働くときに最低賃金の対象になることがある」

本記事で問題にしたいのは三村氏のこの発言である。これは、最低賃金の従来の「常識」を見事に反映している。

ところで、筆者は2000年に結成された首都圏青年ユニオン(以下青年ユニオンという)という労働組合の事務局次長として不安定な労働者の労働問題の改善に取り組んでいるが、三村氏の発言が表現するような「常識」的な最低賃金観は、筆者が青年ユニオンのなかで出会う労働者の日常と著しく乖離している。本記事では、三村氏の上記の発言を切り口として、従来の「常識」的最低賃金観と現実とのズレを明らかにしたい。

三村氏の発言では以下のことが前提されている。

(1)男性正社員である夫とその夫に養われる主婦パートという家族構成は標準的である

(2)男性正社員は最低賃金に影響されない高い賃金をもらっている

(3)最低賃金に影響を受ける労働者は、男性正社員の高賃金を補助するために、すなわち「家計補助」のために働いているに過ぎない。

まとめれば、最低賃金の影響は、男性正社員に養われており家計補助として働く主婦パートなどに限定されるというものである。これは従来の「常識」的な最低賃金観であった。この「家計補助賃金としての最低賃金」という「常識」的な最低賃金の位置づけは、最低賃金を生計費(人並みの生活を送るための費用)以下の水準に抑制し続けている。

しかし、「最低賃金=家計補助賃金」という図式は何重にも実態と不適合なものとなっている。その不適合を最も明白に示すものは、最近の最低賃金付近労働者の激増である。

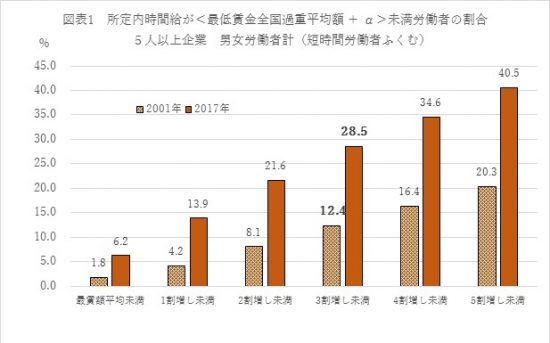

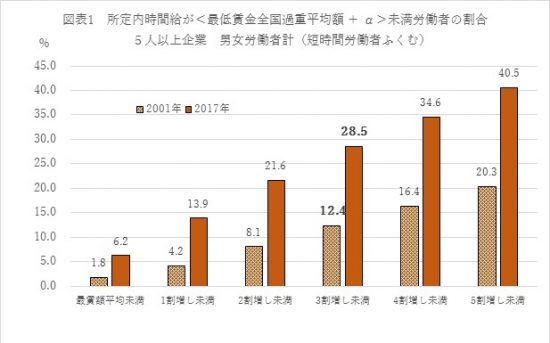

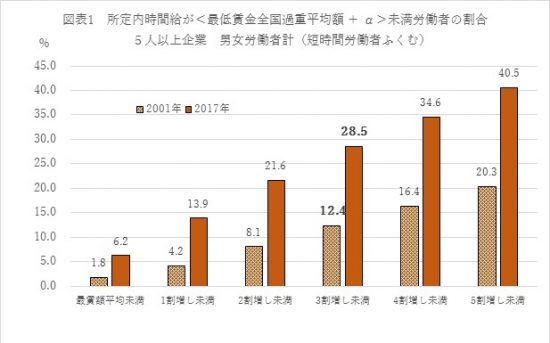

出典:後藤道夫「最低賃金1500円は社会をどう変える」、後藤道夫他編『最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし』大月書店、2018年、17頁

図表1は、5人以上の企業で働く労働者における最低賃金付近労働者の割合を見たものである。これを見ると、最低賃金5割増しの賃金水準未満で働く労働者の割合は、2001年には20.3%であったが、2017年には40.5%に激増している。

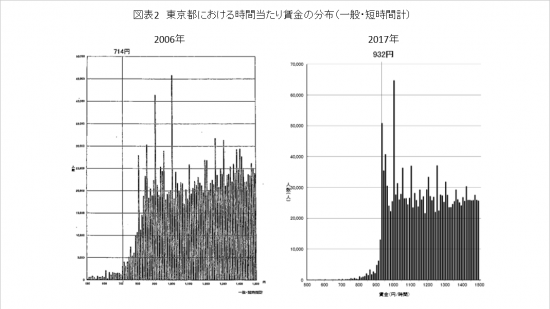

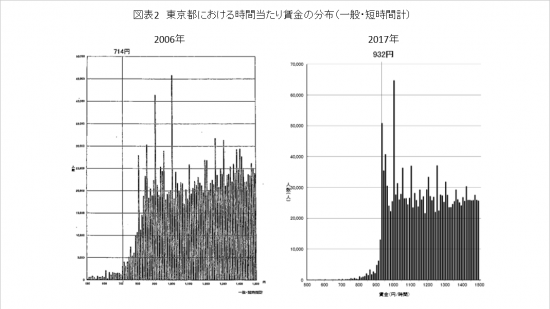

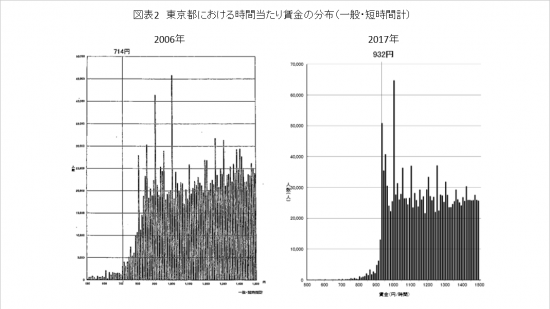

また、図表2は最低賃金の改定額の目安を審議する中央最低賃金審議会「目安に関する小委員会」に提出された資料である。東京で働く労働者の賃金分布と最低賃金額との関係が分かるようになっているが、2006年から2017年にかけて最低賃金額が多数の労働者の賃金に影響する位置に移動していることが明白である。

出典:「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会資料」2018年、2007年

三村氏は「例えば一家で主婦がパートで働くときに最低賃金の対象になることがある」など一部の労働者にしか最低賃金が影響しないかのように言うが、いまや最低賃金付近で働く労働者は「標準」となったと言ってよく、多くの労働者の賃金水準に影響を与える制度となっているのである。

このような最低賃金付近労働者の激増は、最近の最低賃金額の引き上げに加えて、(1)最低賃金付近正社員の増加と、(2)非正規労働者の増加によって引き起こされている。これによって、労働者の家計と最低賃金との関係も大きく変わっている。以下では、その実態をやや詳しく見てみよう。