フェイスブックがポリシーを変えるとアジアで政権が倒れる!? SNSに左右される社会と言論

大手SNS企業のポリシーとその運用のインパクト

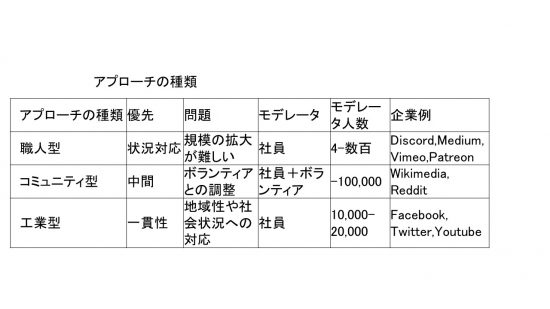

3種類のポリシー「職人型、コミュニティ型、産業型」

ポリシーは状況により柔軟に対応する側面(CONTEXT)と、一貫性を維持する側面(CONTENT)があり、そのバランスが重要だ。職人型は状況による柔軟な判断を優先し、工業型は一貫性を優先する。

多くのコンテンツモデレーションチームは職人型アプローチを取っている。このアプローチでは自動化は制限される。

初期の小規模のSNSでは職人型のようなアプローチを取ることもある。レポートではフェイスブックも初期においては職人型に近いアプローチを取っていた例を紹介している。職人型アプローチを取る企業はプライドを持って仕事をしていることが多い。小規模のため対応できる言語など制限もあり、ディスカッションなどにかかる手間も多い。そのため規模を大きくするには、このアプローチは向かない。

コミュニティ型アプローチでは少数の社員のチームとボランティアたちがコンテンツモデレーションに当たる。このアプローチでは社員は中心となる方針を設定し、ボランティアたちは個別詳細の状況に応じたルールを作り、対応することになる。モデレーターの数が工業型アプローチを上回ることもある。Redditの社員は400人くらいだが、2015年に9万を超えるモデレータアカウントがあることが判明している。

大手SNS企業は工業型アプローチをとっているため、多くの人が関心を持つのもこのアプローチとなっている。このアプローチは、議論を尽くす裁判よりも判決を生産する工場に近い。問題を定型的なものにブレイクダウンして判断をくだすのだ。官僚的とも言える。莫大なコンテンツをモデレートするために自動化も必須となる。

2017年、ユーチューブは2,800万の動画から820万の動画を削除した。このうち650万は自動的に削除フラグが立てられ、110万は信頼できる利用者からの通報、40万は一般利用者からの通報だった。

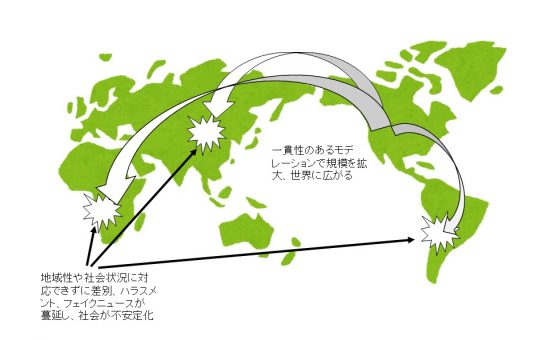

一方で、大手SNS企業は規模を拡大するにあたって、地域の独自性や社会状況をなおざりにすることが多い。これがミャンマーでWhatsAppによって少数民族への差別や虐待を助長することにつながった。

ポリシーは状況により柔軟に対応する側面(CONTEXT)と、一貫性を維持する側面(CONTENT)があり、そのバランスが重要だ。職人型は状況による柔軟な判断を優先し、工業型は一貫性を優先する。

多くのコンテンツモデレーションチームは職人型アプローチを取っている。このアプローチでは自動化は制限される。

初期の小規模のSNSでは職人型のようなアプローチを取ることもある。レポートではフェイスブックも初期においては職人型に近いアプローチを取っていた例を紹介している。職人型アプローチを取る企業はプライドを持って仕事をしていることが多い。小規模のため対応できる言語など制限もあり、ディスカッションなどにかかる手間も多い。そのため規模を大きくするには、このアプローチは向かない。

コミュニティ型アプローチでは少数の社員のチームとボランティアたちがコンテンツモデレーションに当たる。このアプローチでは社員は中心となる方針を設定し、ボランティアたちは個別詳細の状況に応じたルールを作り、対応することになる。モデレーターの数が工業型アプローチを上回ることもある。Redditの社員は400人くらいだが、2015年に9万を超えるモデレータアカウントがあることが判明している。

大手SNS企業は工業型アプローチをとっているため、多くの人が関心を持つのもこのアプローチとなっている。このアプローチは、議論を尽くす裁判よりも判決を生産する工場に近い。問題を定型的なものにブレイクダウンして判断をくだすのだ。官僚的とも言える。莫大なコンテンツをモデレートするために自動化も必須となる。

2017年、ユーチューブは2,800万の動画から820万の動画を削除した。このうち650万は自動的に削除フラグが立てられ、110万は信頼できる利用者からの通報、40万は一般利用者からの通報だった。

一方で、大手SNS企業は規模を拡大するにあたって、地域の独自性や社会状況をなおざりにすることが多い。これがミャンマーでWhatsAppによって少数民族への差別や虐待を助長することにつながった。

1

2

この連載の前回記事

2018.12.08

ハッシュタグ