日本が誇る零細工場の技術は、面白いほど簡単に盗まれ流出してしまう

町工場で育った筆者が、日本のモノづくりを支える職人の気質や育成の難しさについて述べた前回。今回は、当時の現場で直面した「技術流出」について綴っていきたい。

職人の業界には、分業制を取るところがある。父の工場でも、各職人に技術や知識を分散させていた。洗練された技術を惜しみなく発揮できるというのも1つだが、その最大の理由は、技術の流出を阻止するところにある。

分業は、仕事上の不平等が発生しやすく、職人同士で不満がつのったり、担当者の欠勤がラインを止めてしまったりするなど、様々な問題を伴うことも多い。

だがこの制度をひとたび止めれば、たちまちに技術は外に漏れていく。

父の工場でも、開業間もないころは各々にすべての工程を任せていたのだが、案の定、安易な独立や不当な引き抜きなどによって、情報や技術は面白いほどあっという間に外へ出た。

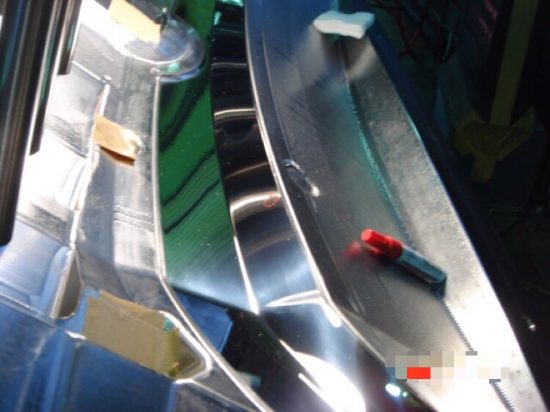

工場の主な業務内容は、金型の研磨だった。簡単に説明すると、鉄の塊から削られてできた金型の機械の目を、砥石やペーパーやすり、ダイヤモンドペーストなどで磨き、最終的には鏡のように滑らかでビカビカに仕上げる仕事だ。

取引先のほとんどは、日本の各自動車メーカーや自動車ランプメーカー、電機メーカーなどで、この世にプラスチック製品が存在する限り、需要はいくらでもある仕事だったが、前回述べた通り4K(きつい、汚い、危険、+細かい)だということ、技術習得に相当な時間を要することなどが手伝って、開業当初は父の工場のような10tクラスの金型を扱える比較的大きな研磨専門業者は、日本国内でも数える程度しかないニッチ(すきま)産業だった。

こうして職人によって仕上げられた金型は、トラックで技術営業が納品しにいく。その際、取引先の担当者から、特殊なペンライトで傷が残っていないかをくまなく検査される。少しでも不具合が見つかれば、どんなに遠いところから寝ずに走って来ようが当然返品されるため、あの数十分の待ち時間は、技術営業にとっては、運転中よりも長く感じる時間だった。

そんな折、ある企業へいつものように納品に向かうと、担当作業員が荷台から降ろしたばかりの金型を見慣れない機械に通し始めた。聞けばそれは、誤差をミクロン単位で計測できる機械だという。今までのペンライトがかわいく感じるほどの細かいチェックに、これから返品が続発するんだろうと腹をくくって計測が終わるのを待っていたが、そのデータ結果を見た担当作業員は、幾分悔しそうな顔で「いいですよ」と言って、納品書に検品印を押してくれた。

「今後に役立てたい」と、そのデータを見せてもらったところ、当時工場で働いていたヤンチャな職人らは、手の感覚だけでしっかりとミクロン単位の仕事をしていた。長年の経験で培った彼らの技術に改めて感動させられたか、あの時取引先に言い放った「今後ともよろしくお願いいたします」のひと言は、今までで一番気持ちがよかった。

取引先が悔しそうに唸った技術

ハッシュタグ