右傾化路線の淵源に立つ男――シリーズ【草の根保守の蠢動 第27回】

彼らの「原点」にいた「ある男」

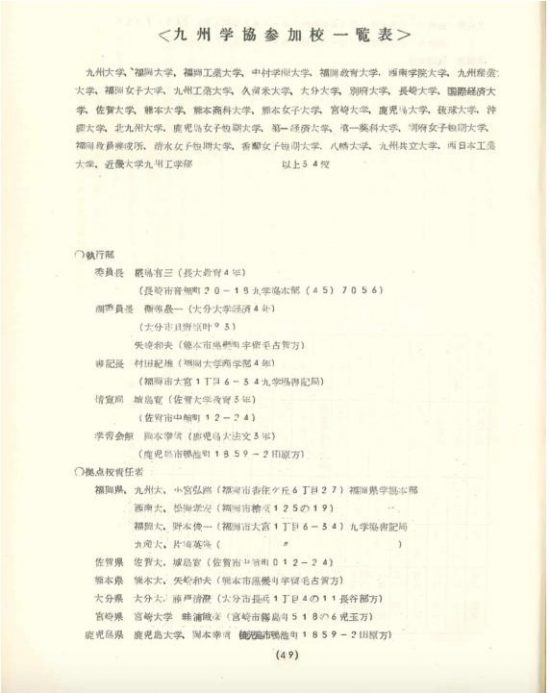

このパンフレットに、当時の彼らの組織構成が一覧表形式で掲載されていた。

このパンフレットに、当時の彼らの組織構成が一覧表形式で掲載されていた。

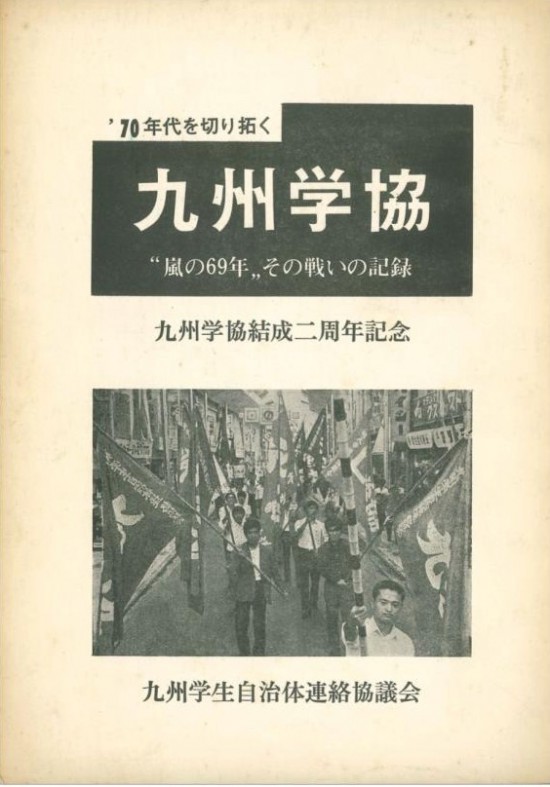

執行部委員長は、椛島有三。副委員長は衛藤晟一。おそらく現存する当時の資料で、このパンフレットほど当時の彼らの運動体の様子を伝える資料は他にないだろう。が、この「九州学協 ”嵐の69年”その戦いの記録」はサブタイトルに「九州学協結成二周年記念」とあるように、九州学協が結成されて2年後に出されたものだ。その前身の長崎大学学園正常化運動から数えるとさらに時間が経っている。これより古い資料を探さねばならない。

長崎県立図書館に篭り、当時の新聞を漁ってみた。読み込む対象は、朝日 毎日 そして地元紙である長崎新聞と西日本新聞の、1965年から68年までの3年間にわたるバックナンバー。その中から、長崎大学学園紛争に関する記事を拾いだすしかない。

長崎の街の真ん中には、金比羅山がある。JR長崎駅から見ればこの金比羅山を挟んで、左手が長崎大学医学部。右手が経済学部。どちらのキャンパスも、山と川と海に挟まれた狭い長崎の街に溶け込むようにして建っている。これほど街と一体化した日本の大学も珍しかろう。そのためか、地元紙のみならず、全国紙の地方版も頻繁に「長崎大学学園闘争」を取り上げていた。

膨大な量の記事の中から気になる記事を見つけた。

執行部委員長は、椛島有三。副委員長は衛藤晟一。おそらく現存する当時の資料で、このパンフレットほど当時の彼らの運動体の様子を伝える資料は他にないだろう。が、この「九州学協 ”嵐の69年”その戦いの記録」はサブタイトルに「九州学協結成二周年記念」とあるように、九州学協が結成されて2年後に出されたものだ。その前身の長崎大学学園正常化運動から数えるとさらに時間が経っている。これより古い資料を探さねばならない。

長崎県立図書館に篭り、当時の新聞を漁ってみた。読み込む対象は、朝日 毎日 そして地元紙である長崎新聞と西日本新聞の、1965年から68年までの3年間にわたるバックナンバー。その中から、長崎大学学園紛争に関する記事を拾いだすしかない。

長崎の街の真ん中には、金比羅山がある。JR長崎駅から見ればこの金比羅山を挟んで、左手が長崎大学医学部。右手が経済学部。どちらのキャンパスも、山と川と海に挟まれた狭い長崎の街に溶け込むようにして建っている。これほど街と一体化した日本の大学も珍しかろう。そのためか、地元紙のみならず、全国紙の地方版も頻繁に「長崎大学学園闘争」を取り上げていた。

膨大な量の記事の中から気になる記事を見つけた。

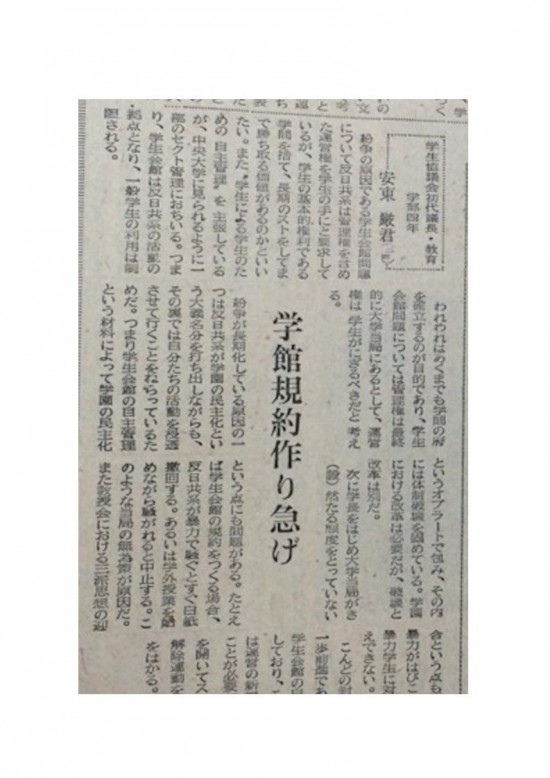

「新局面迎えた長大紛争」という西日本新聞の1967年5月の記事だ。

長崎大学紛争のこれまでの経緯と、反帝学評が構築したバリケードが「一般学生」たちの手によっていよいよ撤去されそうだという見通しを報じた上で、反帝学評、一般学生、そして、「スト打破」側それぞれの学生の意見を並べて掲載している。

この記事で、「スト打破」側の代表として意見を述べている学生を見てみよう。

「学生協議会初代議長 教育学部四年 安東巌君」とある。

「新局面迎えた長大紛争」という西日本新聞の1967年5月の記事だ。

長崎大学紛争のこれまでの経緯と、反帝学評が構築したバリケードが「一般学生」たちの手によっていよいよ撤去されそうだという見通しを報じた上で、反帝学評、一般学生、そして、「スト打破」側それぞれの学生の意見を並べて掲載している。

この記事で、「スト打破」側の代表として意見を述べている学生を見てみよう。

「学生協議会初代議長 教育学部四年 安東巌君」とある。

椛島有三以前に、「学生協議会」と名のつく組織の代表を務めた人物がいたことになる。

安東巌。

椛島有三以前に、「学生協議会」と名のつく組織の代表を務めた人物がいたことになる。

安東巌。

|

『日本会議の研究』 「右傾化」の淵源はどこなのか?「日本会議」とは何なのか?

|

ハッシュタグ