脱原発・再エネ推進で「企業が国外に移転する」という大嘘のカラクリを暴く

ドイツを引き合いにした「再エネ推進」の誤解

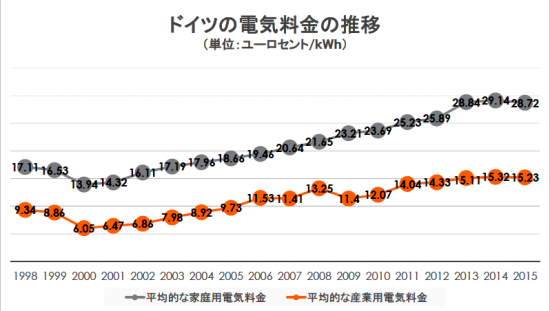

「再生可能エネルギーを推進すれば、電気代が高騰し、企業が国外に逃げていく」「再エネ推進」を批判する日本メディアの報道などによくみられる主張だ。

そして、この時に必ずといっていいほど引き合いに出されるのが「ドイツの事例」。

「再エネの比率を上げたことでドイツの電気料金が高騰し、それを嫌って国外に移転した企業が、チェコなど外国で安い原発や石炭を使った電力を使っている。だから、ドイツ国内でいくら再エネが増えても『グリーン経済』にはつながらない」というもので、この動きを「グリーンパラドックス」と名づけ、ドイツの矛盾を指摘している。※「グリーン経済」とは、環境や生活の質を向上しつつ、経済成長も達成していくこと。

しかし、このような報道はいくつもの誤解に基づいている。まず企業が国外に移転する理由にはさまざまなものがあり、支出の一部に過ぎない電気代だけを理由に移転するような企業はほとんどないからだ。少なくともドイツ連邦経済エネルギー省は「電気料金高騰によって雇用や移転などの影響が出た企業があるとは把握していない」と発表している。

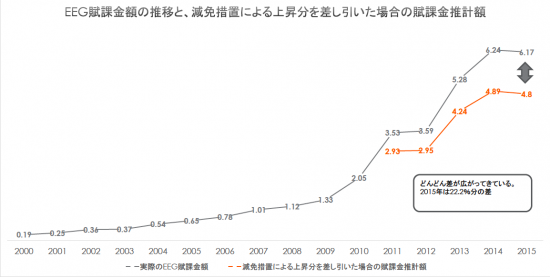

さらに、電力を多く消費する大企業は「電気料金が高くなると国際競争に勝てない」との理由から、再エネ賦課金の減免措置を受けている。減免を受ける企業は年々増え続け、現在は2180社にもなっている。そのため大抵の場合は「電気代のために外国に移転する」必要はないのだ。

「再生可能エネルギーを推進すれば、電気代が高騰し、企業が国外に逃げていく」「再エネ推進」を批判する日本メディアの報道などによくみられる主張だ。

そして、この時に必ずといっていいほど引き合いに出されるのが「ドイツの事例」。

「再エネの比率を上げたことでドイツの電気料金が高騰し、それを嫌って国外に移転した企業が、チェコなど外国で安い原発や石炭を使った電力を使っている。だから、ドイツ国内でいくら再エネが増えても『グリーン経済』にはつながらない」というもので、この動きを「グリーンパラドックス」と名づけ、ドイツの矛盾を指摘している。※「グリーン経済」とは、環境や生活の質を向上しつつ、経済成長も達成していくこと。

しかし、このような報道はいくつもの誤解に基づいている。まず企業が国外に移転する理由にはさまざまなものがあり、支出の一部に過ぎない電気代だけを理由に移転するような企業はほとんどないからだ。少なくともドイツ連邦経済エネルギー省は「電気料金高騰によって雇用や移転などの影響が出た企業があるとは把握していない」と発表している。

さらに、電力を多く消費する大企業は「電気料金が高くなると国際競争に勝てない」との理由から、再エネ賦課金の減免措置を受けている。減免を受ける企業は年々増え続け、現在は2180社にもなっている。そのため大抵の場合は「電気代のために外国に移転する」必要はないのだ。

ドイツ企業の大きな流れは「再エネは儲かる」

再エネ賦課金額の推移(黒)と企業の減免処置を差し引いた場合の賦課金推計額(赤)。いかに企業が優遇されているかがわかる。(ドイツ連邦経済・輸出管理局(BAFA)2014&2015"Hintergrundinformationen zur Besonderen

ノンフィクションライター、放送大学非常勤講師。環境・エネルギー問題など持続可能性をテーマに、国内外を精力的に取材。2017年より取材の過程で出会ったエコハウスに暮らし始める。自然エネルギーによるまちづくりを描いたドキュメンタリー映画『おだやかな革命』(渡辺智史監督・2018年公開)ではアドバイザーを務める。著書に『ご当地電力はじめました!』(岩波ジュニア新書)『ぼくの村は壁で囲まれた−パレスチナに生きる子どもたち』(現代書館)。昨年末にはハーバービジネスオンラインeブック選書第1弾として『「寒い住まい」が命を奪う~ヒートショック、高血圧を防ぐには~』を上梓

|

『ご当地電力はじめました! (岩波ジュニア新書)』 地域の電力は自分たちでつくる! 「おひさまの町」飯田市、上田市の屋根借りソーラー、岐阜県いとしろの小水力、福島県会津地方で発電事業を進める会津電力、東京多摩市で活動する多摩電力、北海道から広がる市民風車。各地でさまざまな工夫をこらして、市民主導の「ご当地電力」が力強く動き出しています。

|

ハッシュタグ