福岡で市立中の制服を変えた弁護士。「制服を着る着ないを選ぶ権利は生徒にある」

校則は、「積極的に見直しを行うことが大切」と文科大臣

ブラック校則は最近、映画やテレビドラマの素材にもなり、生徒や保護者を中心に大きな関心事になっている。天然の髪の色まで否定して黒髪を強要したり、必要な生徒にまでブラジャーを禁止したりするなど、多くの人が疑問を覚えるほどの校則が少なくない。

しかも、教育基本法でも校則の正当性を担保する法的根拠があいまいであるため、人権侵害に相当するブラック校則も多々あり、「学校は治外法権」と指摘する向きもある。そもそも校則について、文科省は以下のように明記している。

「校則とは、児童生徒が健全な学校生活を営み、より良く成長・発達していくため、各学校の責任と判断の下にそれぞれ定められる一定の決まりです。校則自体は教育的に意義のあるものですが、その内容・運用は、児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展などを踏まえたものとなるよう、積極的に見直しを行うことが大切です」(文科省のHPより)

2018年3月29日、当時の文科相・林芳正氏は参議院の文教科学委員会で、日本共産党の吉良佳子・議員の質問に答える形で、校則の内容についてこう述べた。

「最終的には校長の権限により適切に判断されるべき事柄でありますが、児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見を聴取するなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定するのが望ましい」

とはいえ、生徒には自治組織が認められず、生徒たち自身が学校と対等に交渉する権利が与えられていない。そのため、校則は民主的な手続きにおける合意内容とは言えず、学校側が生徒に対して一方的に指導・監督するための指標の域を出ない。

そうした現状について深く考えることもなく、学校が生徒の下着の色まで強いるようでは、生徒の自尊感情を著しく傷つけることは避けられない。その点では、見た目で男女差を決定づける制服にも同じリスクがある。

生徒の中には、「体の性」と「心の性」が異なる性的マイノリティの当事者もいる。一つのジェンダーに押し込められたくない生徒もいる。そもそも制服の選択可能性がないこと自体に大きな違和感やストレスを覚える子もいる。そうした生徒の人権に配慮する必要がある、と考える人も増えてきている。

ブラック校則は最近、映画やテレビドラマの素材にもなり、生徒や保護者を中心に大きな関心事になっている。天然の髪の色まで否定して黒髪を強要したり、必要な生徒にまでブラジャーを禁止したりするなど、多くの人が疑問を覚えるほどの校則が少なくない。

しかも、教育基本法でも校則の正当性を担保する法的根拠があいまいであるため、人権侵害に相当するブラック校則も多々あり、「学校は治外法権」と指摘する向きもある。そもそも校則について、文科省は以下のように明記している。

「校則とは、児童生徒が健全な学校生活を営み、より良く成長・発達していくため、各学校の責任と判断の下にそれぞれ定められる一定の決まりです。校則自体は教育的に意義のあるものですが、その内容・運用は、児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展などを踏まえたものとなるよう、積極的に見直しを行うことが大切です」(文科省のHPより)

2018年3月29日、当時の文科相・林芳正氏は参議院の文教科学委員会で、日本共産党の吉良佳子・議員の質問に答える形で、校則の内容についてこう述べた。

「最終的には校長の権限により適切に判断されるべき事柄でありますが、児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見を聴取するなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定するのが望ましい」

とはいえ、生徒には自治組織が認められず、生徒たち自身が学校と対等に交渉する権利が与えられていない。そのため、校則は民主的な手続きにおける合意内容とは言えず、学校側が生徒に対して一方的に指導・監督するための指標の域を出ない。

そうした現状について深く考えることもなく、学校が生徒の下着の色まで強いるようでは、生徒の自尊感情を著しく傷つけることは避けられない。その点では、見た目で男女差を決定づける制服にも同じリスクがある。

生徒の中には、「体の性」と「心の性」が異なる性的マイノリティの当事者もいる。一つのジェンダーに押し込められたくない生徒もいる。そもそも制服の選択可能性がないこと自体に大きな違和感やストレスを覚える子もいる。そうした生徒の人権に配慮する必要がある、と考える人も増えてきている。

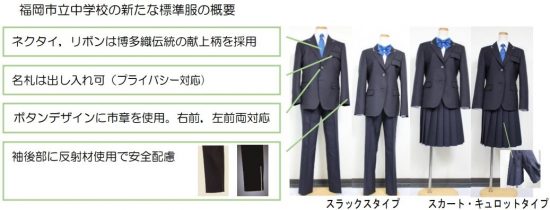

教員・生徒・保護者の3者で制服を変えた公立中学

福岡市立中学校の新たな標準服の概要

1

2

ハッシュタグ