53年ぶりの国産旅客機が初飛行。日本の航空産業復活なるか!?

2015年秋、53年ぶりとなる国産旅客機・MRJ(三菱リージョナルジェット)がついに初飛行をする。敗戦によるGHQの航空禁止令から70年、そして戦後初の国産旅客機・YS-11が初飛行してから53年越しの悲願の初飛行だ。そこで今回は、MRJへの道筋を軸に戦後日本の航空産業の歴史と現在、そして未来を考えていきたいと思う。

日本の航空産業を語る上で、戦後、GHQから下された航空禁止令を外すことはできないだろう。戦時中、日本の代表機・零戦や超大型飛行艇・二式大艇などは、欧米と渡り合う航空機技術を有したが、敗戦国となった日本は、この航空禁止令により一切の航空産業を禁じられることとなる。

この禁止令は1952年に(一部ではあるが)解除されるが、この間にジェットエンジンや超音速技術などの技術革新が起き、日本の航空技術は取り残されるどころか再びゼロからやり直さなければならない程の状態になった。

しかし、敗戦から10年、航空産業再興のチャンスが訪れる。1955年自衛隊の発足に伴い、戦闘機の生産を日本で行えることになったのだ。これは米・ノースアメリカン製ジェット戦闘機、F-86の最終組立のみを日本側が担当するというものであったが、最新の現用ジェット戦闘機をその手に触れることを成功した日本人技術者は、止まった時計の針を少しずつ進めていくことになった。

アメリカ製戦闘機の下請け生産が着々と進む1956年。当時の経済産業省に、ひとつの計画が持ち上がった。それが、国際民間機開発計画だ。戦後初の国産旅客機YS-11が開発されたこの計画は、戦前に航空機開発で慣らした技術者が集結し、国内関連企業が一体となったまさに「国策計画」であった。民間企業の統括は順調に進み、1959年に生産用の新会社が設立。多少の紆余曲折はあったものの開発は進み、1965年には無事ANAが就航させるに至った。

しかし、鳴り物入りで開発された国産旅客機だったが、技術面・販売面の両面で苦戦することとなる。技術面では、頑丈ではあるものの鈍重で軽快さに欠け、「安く快適に空を飛びたい」という顧客のニーズを満足させるには至らなかった。また営業面でも、国策事業にありがちな“不透明な販売資金運用”が世間の不信感を買い、海外の数社にのみ売り込みを成功させるに留まった。

かくして商業的には失敗となってしまったYS-11ではあるが、「作ろうと思えば作れる」という日本の開発力をアメリカやイギリスなど諸外国の航空機業界に知らしめることには成功した。戦後、航空開発で大きく出遅れた日本にとっては、十分すぎる結果だったともいえるだろう。

YS-11の開発後、ボーイング社と日本の重工業メーカーは、急接近することとなる。接近といえば聞こえがいいが、1980年代、再び日本が航空機を作ろうとした際に、米国が横槍を入れるという、いささか穏やかではないものであった。しかし結果として、日本はボーイング社が当時開発中であった、中型旅客機767の生産に参加することに成功する。

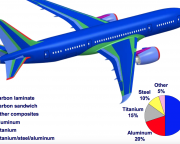

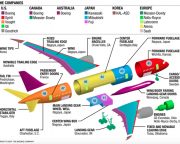

具体的な生産参加比率は、1981年初飛行のB767で15%、1994年初飛行のB777で21%、そしてボーイングの最新旅客機787では、ボーイング社とほぼ同じ35%にまで、生産参加比率を引き上げることになる。これはひとえに、日本の技術水準が向上し、生産体制に大きく寄与した結果ではあるが、そこにはひとつのキーテクノロジーがあった。それが、東レが開発した炭素繊維複合素材(CFRP)である。

⇒【資料】はコチラ https://hbol.jp/?attachment_id=58147

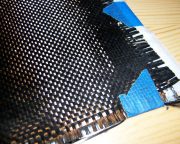

樹脂を染み込ませた炭素繊維を焼き固めて整形するこの素材は、今までの金属より軽く強いが、本格的な採用は見送られ続け、当時は部分的な採用に留まっていた。しかし、他社製品との差別化を図る上でボーイングが全面採用に踏み切ると、これが評判を呼ぶ。ボーイング社の信頼を勝ち取るだけでなく、世界中に日本の技術力の高さを証明することになった。

ここで、40年ぶりとなる国産旅客機MRJに話を戻す。この旅客機は三菱重工が開発・製造を行う小型旅客機(リージョナルジェット機)である。座席数80席程度のこのクラスの旅客機は、現在世界で最も需要が伸びている旅客機のジャンルであり、新興メーカーから古参メーカーまで大小様々な航空機メーカーが新型機合戦を行っている。

主だった国だけでもカナダ(ボンバルディア)・ブラジル(エンブラエル)・ロシア(スホーイ)・中国(COMAC)、そして日本の三菱が新型機開発でしのぎを削っており、一筋縄で勝てる相手たちではないことは明白だ。特にこのジャンルでは、古参であるボンバルディアとエンブラエルの二社が圧倒的なシェアを獲得しており、ここから顧客を奪うことは容易なことではない。

そこで出てくるのが、日本における炭素繊維複合素材(CFRP)加工技術の高さだ。三菱は、最新のCFRP加工技術を取り入れ、低燃費・高強度を全面にアピールし、打って出る狙いのようだ。最新のエンジンと抵抗の少ない空力設計で低燃費を実現させただけでなく、機内には薄型シートを採用し、快適な客室設計を施している。初飛行前から早くも評判を呼んでおり、海外メディアも上位2社に迫るシェアを獲得するだろうと予測している。このことからも、MRJは世界最高の旅客機の1つになる可能性があるといっていいだろう。

しかし、機体こそ最高のものが出来上がったが、万全の体制で市場に参入できるとは言えないかもしれない。なかでも最も懸念される点が、販売網やカスタマーサポートなどのソフト面だ。航空機は一般顧客向け製品ではない、故にメンテナンスサポートの体制や、部品供給のスムーズさが、機体そのものの完成度より重視されることも珍しくない。

リージョナルジェット市場を作り上げたのは、先行するライバルメーカーであり、ソフト面でのネットワーク構築も一日の長がある。故に、その市場で生き残るための勝負は就航してからの勝負となる。まだまだ世界では一介のマイナーメーカーでしかない三菱重工が、本当の意味で成功するための勝負はまだ始まってもいないのだ。

すでに、本田技研工業は5人乗り小型ジェット機・ホンダジェットの販売をスタートし、ネットワークの構築を開始している。また、川崎重工や新明和工業も軍用機分野で着実に経験を積んでいる。かつて業界が、国を挙げて一つとなったように、企業の枠を超え経験を共有することができれば、日本の航空産業は、戦後には考えられなかった大きな成長を遂げるのかもしれない。<文・写真/村野裕哉>

【村野裕哉】

PowerMacとWindows98で育った平成生まれのガジェッター。趣味の旅客機を眺めつつHTML/CSS/Javaなどを中途半端にかじって育つ。ブログなどでレビュー記事を執筆中。twitter : @anaji_murano

アメリカの下請けから始まった航空産業の復活

YS-11のもたらした経験

ハイテク時代・日本が手にした魔法の素材

- 日本の供給するカーボンの使用比率 ボーイング公式HPより

- 各国の生産比率 ボーイング公式HPより

- 炭素繊維複合素材(CFRP)

国産旅客機・三菱MRJの目指すもの

- ボンバルディア Cシリーズ

- エンブラエル E-175

ハッシュタグ