困窮しているのは飲食店関係者だけではない。現金一律給付を求める声は国に届くか

感染拡大が止まらず、日々変化する補償内容

1月7日、関東1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で2回目の緊急事態宣言が発出され、13日には新たに大阪・京都・栃木など新たに7府県が加わった。すべての都府県で2月7日までの予定となっている。さらに、熊本や茨城県など独自に緊急事態を宣言している県も出てきていて、県境をまたいでの移動や成人式など大型イベントの中止が発表された。

緊急事態宣言下では、飲食店も百貨店も劇場も、午後8時までの短縮営業要請を受けている。午後8時閉店を守った飲食店には1日6万円・最大で月186万円の協力金が支払われ、飲食店と直接・間接的に取引していて売り上げが減少した中小企業には、最大で40万円・個人事業主には最大20万円の給付が行われることとなった。

さらに政府は1月14日、緊急事態宣言以外の地域であっても専門家が定めるステージ4に近い自治体では、飲食店へ1日最大6万円の給付を行うと発表した。1月15日には、その日で締め切り予定だった持続化給付金・家賃補償の2月15日までの延長を宣言。感染拡大に伴って、日々補償内容が変化している。

西村康稔・経済再生担当大臣は、宣言解除の目安として「全国の1日あたりの感染者が500人程度に減少すること」を目標にあげている。しかし、緊急事態宣言発令後も感染者は減る気配を見せていない。事態は長期化する見込みが濃厚だ。

1月7日、関東1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で2回目の緊急事態宣言が発出され、13日には新たに大阪・京都・栃木など新たに7府県が加わった。すべての都府県で2月7日までの予定となっている。さらに、熊本や茨城県など独自に緊急事態を宣言している県も出てきていて、県境をまたいでの移動や成人式など大型イベントの中止が発表された。

緊急事態宣言下では、飲食店も百貨店も劇場も、午後8時までの短縮営業要請を受けている。午後8時閉店を守った飲食店には1日6万円・最大で月186万円の協力金が支払われ、飲食店と直接・間接的に取引していて売り上げが減少した中小企業には、最大で40万円・個人事業主には最大20万円の給付が行われることとなった。

さらに政府は1月14日、緊急事態宣言以外の地域であっても専門家が定めるステージ4に近い自治体では、飲食店へ1日最大6万円の給付を行うと発表した。1月15日には、その日で締め切り予定だった持続化給付金・家賃補償の2月15日までの延長を宣言。感染拡大に伴って、日々補償内容が変化している。

西村康稔・経済再生担当大臣は、宣言解除の目安として「全国の1日あたりの感染者が500人程度に減少すること」を目標にあげている。しかし、緊急事態宣言発令後も感染者は減る気配を見せていない。事態は長期化する見込みが濃厚だ。

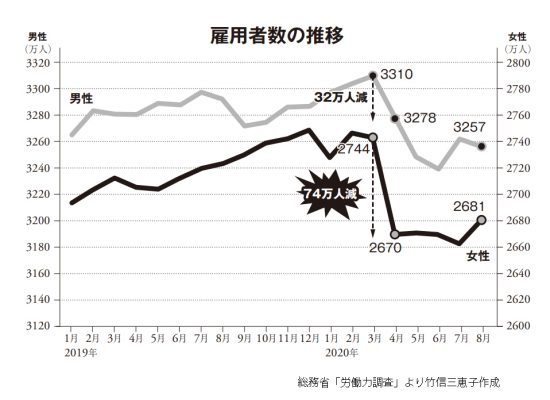

女性・非正規職員から始まった雇用崩壊が、正社員男性にも広がる

男女別雇用者数の推移(井上智洋・小野盛司『毎年120万円を配れば日本が幸せになる』より)

|

『毎年120万円を配れば日本が幸せになる』 社会保障カットや増税をせず、1人あたり 毎月10万円の現金給付が可能な理由とは!?

|

ハッシュタグ