NIKEのCMに戻ろう。チョゴリを着ていた選手にスポットライトが当たることで、在日をとりまく日本社会の差別問題が提起された。同じ在日として、ひとまずうれしくは感じた。これを見た人びとの意識が変わり、社会全体が少しずつよくなっていくとも期待した。選手の存在も、そこを描いたCMの持つ意味も大きい。

一方で、このCMで私と私の家族の人生に立ちはだかる差別的な制度は、何か変わるだろうか。耳の奥では常に秒針が刻んでいる。こどもは今、「定住者」の資格で日本に在留している。期限はわずか3年だ。

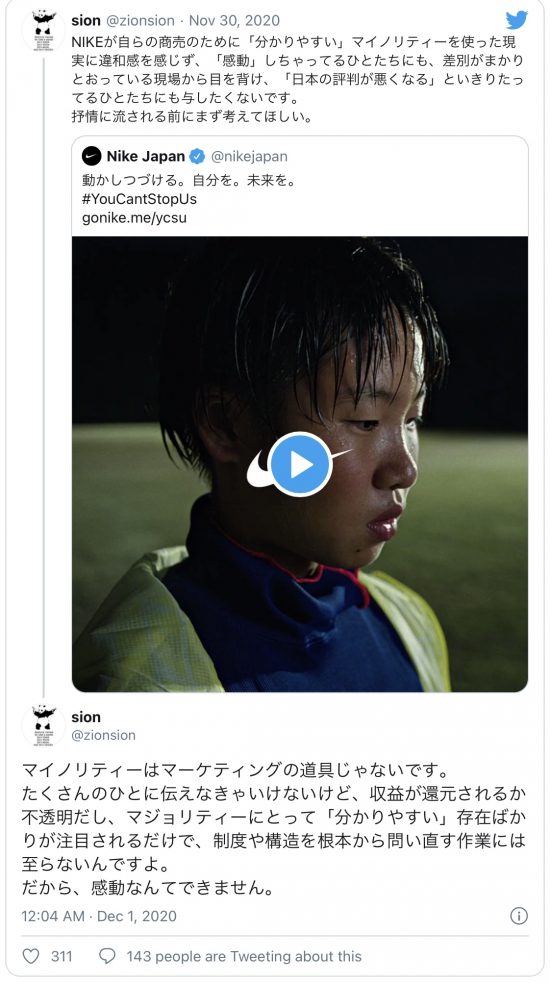

NIKEのCMのようなものが増えれば日本はよくなるだろう。だが《よくなるとは、一体誰にとって?》と私は思ってしまう。そこに住むマジョリティの日本人が構造的差別に目を向けないままに「差別は許さない」というメッセージを消費し、気持ちよくなれるという意味だろうか。マイノリティはその踏み台として人生を捧げないといけないのだろうか。

いつか社会がよくなった先に、私と家族のための場所はあるのだろうか。そんな変化を待っている間に、差別的な制度にぐちゃぐちゃにされてしまう。私のいる場所からはそのように感じられる。3年後、家族はバラバラになる。(もうすでに法的な身分はバラバラだ)。そんな状況で接したNIKEのCMとそれを称える人びとの声は、私には残酷に響いた。無責任で能天気にも。

こどもの特別永住不許可通知を受けた後、霞ヶ関の法務省内にある入管本庁に何度か電話を掛けた。担当者は、特別永住審査係の「係長」だという在留管理業務室の男性だった。人当たりのより柔らかい声の持ち主で、話せば話すほど親近感が湧いた。なんとなく自分と年が近いような気がした。もし私に日本国籍があったなら、自分も電話の向こう側の官公庁の机に座っていたかもしれないと想像してみた。私たちは国籍が壁となり公務員になれない。なりたいとすら思ってはいけない。そんな制度を変えればいい?しかし、在日には選挙権がない。一票で声をあげるという普通の民主主義的な方法もとれない。声を取り上げられ、少数者として壁の中に閉じ込められている。そう感じてしまう。

ある日早朝に電話を掛けると、担当者が出勤する前だったことがある。いつもと別の男性職員が電話に出た。特別永住審査係につないでほしいと伝えると、男性は「トクベツエイジュー審査係というのはないんですけど」と不機嫌そうに言った。

現実の制度として、この社会から突き放されて、ほったらかしにされていることを理解した。ずっと前からそうだったのだろう。植民地となり、国籍を剥奪され、今この瞬間も無責任に分類されているのだ。なんとなく分かってはいても、期待し、信じようとしてきた。なぜなら日本が自分の地元だからだ。

社会は日々変化して日本はよりよい方向に向かっている。NIKEのCMが出てきたのも、差別を取り上げることが利益になると判断するだけの社会になったということだろう。そう信じたい。今にも消えてしまいそうな、あいまいな取り扱いの中にとり残されようとしている在日、特別永住者の一人としてそんなことを思う。

<文/李真煕>