丸ノ内線はなぜ直接新宿・荻窪に向かわないのか <東京地下鉄100年史>

東京を経由しないと新宿・荻窪に行けない丸ノ内線

池袋から東京、新宿を経由して荻窪に至る本線と、中野坂上から分岐して方南町に至る支線から構成される丸ノ内線。その利用者数は東京の地下鉄13路線中2番目に多い1日あたり137.7万人という都心の大動脈だ。そして丸ノ内線は銀座線に次いで2番目、戦後としては初めて建設された地下鉄でもある。

普段当たり前のように使っていると意識しないかもしれないが、改めて丸ノ内線の路線図を見ると不思議な形をしていることに気づく。文字にすると「池袋から新宿を経由して荻窪に向かう路線」だが、池袋~新宿間は東京を経由して、ぐるりと大回りしている。池袋から出発した電車は荻窪とは反対方面に進み、東京駅でUターンし、ようやく荻窪に向かうのである。

池袋から新宿、荻窪に行きたい人は、丸ノ内線の「新宿行き」「荻窪行き」に乗ってはいけない。東京では当たり前の知識だが、考えてみれば不親切もいいところである。

池袋から東京、新宿を経由して荻窪に至る本線と、中野坂上から分岐して方南町に至る支線から構成される丸ノ内線。その利用者数は東京の地下鉄13路線中2番目に多い1日あたり137.7万人という都心の大動脈だ。そして丸ノ内線は銀座線に次いで2番目、戦後としては初めて建設された地下鉄でもある。

普段当たり前のように使っていると意識しないかもしれないが、改めて丸ノ内線の路線図を見ると不思議な形をしていることに気づく。文字にすると「池袋から新宿を経由して荻窪に向かう路線」だが、池袋~新宿間は東京を経由して、ぐるりと大回りしている。池袋から出発した電車は荻窪とは反対方面に進み、東京駅でUターンし、ようやく荻窪に向かうのである。

池袋から新宿、荻窪に行きたい人は、丸ノ内線の「新宿行き」「荻窪行き」に乗ってはいけない。東京では当たり前の知識だが、考えてみれば不親切もいいところである。

だが、丸ノ内線の路線図の謎は、その路線名の由来を考えることで答えが見えてくる。丸ノ内線とは池袋から丸ノ内(東京駅)を結ぶ路線と、荻窪・新宿から丸ノ内(東京駅)を結ぶ路線のふたつが合体しているのである。多くの私鉄が発着するターミナル駅である池袋、新宿と東京・丸の内を直結する地下鉄、それが丸ノ内線の名前の由来であり、役割だ。

池袋、新宿とくれば、山手線のもうひとつの大ターミナル駅が渋谷だ。渋谷と都心を結ぶのは銀座線。銀座線と丸ノ内線は、赤坂見附で同じホームで乗り換えできるようになっているなど、密接な関係にある。つまり、銀座線と丸ノ内線が協力して、池袋、新宿、渋谷の三大ターミナルから都心に向けて3本の路線を延ばしているというわけだ。

そしてここから、丸ノ内線が銀座線に続く戦後初の新線として建設された理由も浮かび上がってくる。

だが、丸ノ内線の路線図の謎は、その路線名の由来を考えることで答えが見えてくる。丸ノ内線とは池袋から丸ノ内(東京駅)を結ぶ路線と、荻窪・新宿から丸ノ内(東京駅)を結ぶ路線のふたつが合体しているのである。多くの私鉄が発着するターミナル駅である池袋、新宿と東京・丸の内を直結する地下鉄、それが丸ノ内線の名前の由来であり、役割だ。

池袋、新宿とくれば、山手線のもうひとつの大ターミナル駅が渋谷だ。渋谷と都心を結ぶのは銀座線。銀座線と丸ノ内線は、赤坂見附で同じホームで乗り換えできるようになっているなど、密接な関係にある。つまり、銀座線と丸ノ内線が協力して、池袋、新宿、渋谷の三大ターミナルから都心に向けて3本の路線を延ばしているというわけだ。

そしてここから、丸ノ内線が銀座線に続く戦後初の新線として建設された理由も浮かび上がってくる。

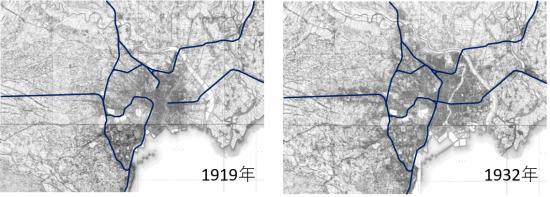

1920年代以降、東京の市街地が拡大

ところが全ての私鉄の利用者が山手線に乗り換えるので、私鉄の利用者が増えていくと山手線だけでは輸送力が足りなくなる。また山手線は都心まで大回りをしているので、ターミナル駅と都心をもっと直線的なルートで結ぶ交通機関が求められるようになってくる。

ところが全ての私鉄の利用者が山手線に乗り換えるので、私鉄の利用者が増えていくと山手線だけでは輸送力が足りなくなる。また山手線は都心まで大回りをしているので、ターミナル駅と都心をもっと直線的なルートで結ぶ交通機関が求められるようになってくる。

1

2

ハッシュタグ