熱中症の発生は、住宅内がいちばん多い。断熱性能の低い軽量鉄骨住宅に潜む危険性

木材を腐らせ、カビやダニが繁殖……やっかいな「内部結露」

結露を起こさないためには、温度・湿度を一定に保つ必要がある。しかし、熱伝導率が高く、すき間風が存在する住宅ではそうはいかない。やっかいなのが壁の中で起こる「内部結露」だ。

内部結露は、外気や室内から水蒸気が入り込むことで引き起こされる、壁体内や断熱材に水滴が溜まる、目に見えない結露のことだ。表面結露は水滴を拭くことができるが、壁の中に起こった結露は拭くこともできず、建物に使用されている鉄を錆びさせ、木材を腐らせる原因になる。

「断熱材は水を含むと性能が落ち、含水量によってはカビやダニ、腐朽菌が繁殖し、木造であれば構造材を腐らせるほどです。腐った構造材は地震の揺れに耐えられず、最悪の場合、建物の倒壊の可能性もあります。

そして、やっかいなのがカビの存在です。断熱の施工不良、結露の発生、カビの発生というメカニズムで、見えないところも含めれば家の各所の相当な範囲に発生する可能性があります」(岩山氏)

特に温度が18℃以上、湿度が70%以上になるとダニやカビが繁殖しやすくなるという。日本の夏は蒸し暑く、8月の月間平均湿度はどの地域でも75%以上になる。湿度が80%を超えると、腐朽菌が盛んに活動を始める。木材が腐ることで、シロアリにとって住みやすい環境ができあがる。ダニの糞や死骸が人の呼吸器に入ると、アレルギーを引き起こす物質が充満し、住人の健康を脅かしてしまうこともありうる。

まともな住宅に引っ越しして「子どもの喘息でアトピーが治った」「手足のしびれがなくなった」など、快適な家に暮らすことで健康を取り戻すケースもある。むしろ、住宅が原因で病気を引き起こしていたと言っても、言い過ぎではないかもしれない。

「メーカーの担当者は『結露ですから瑕疵ではありません』『結露は自然現象ですから』などという常套句を発しますが、結露の発生は立派な瑕疵に該当すると考えています。改善するには、やはり熱が伝わりにくい素材を多用することです。鉄骨住宅は断熱性能にも不向きな住宅と言えます」(岩山氏)

また、防水の観点からも軽量鉄骨住宅には問題があるという。

「木造だと家の形ができた段階で、屋根や壁に防水紙を連続的に張り巡らせて雨水の浸入を防ぎます。ですが鉄骨構造はパネルを組み立てていきますので、その継ぎ手には防水の不連続による断裂によってすき間が発生します。そこをシール材やガスケット材によって止水しているのですが、このシールが劣化したり、施工不良によって破断したりすることが、実はたいへん多いのです」(岩山氏)

結露を起こさないためには、温度・湿度を一定に保つ必要がある。しかし、熱伝導率が高く、すき間風が存在する住宅ではそうはいかない。やっかいなのが壁の中で起こる「内部結露」だ。

内部結露は、外気や室内から水蒸気が入り込むことで引き起こされる、壁体内や断熱材に水滴が溜まる、目に見えない結露のことだ。表面結露は水滴を拭くことができるが、壁の中に起こった結露は拭くこともできず、建物に使用されている鉄を錆びさせ、木材を腐らせる原因になる。

「断熱材は水を含むと性能が落ち、含水量によってはカビやダニ、腐朽菌が繁殖し、木造であれば構造材を腐らせるほどです。腐った構造材は地震の揺れに耐えられず、最悪の場合、建物の倒壊の可能性もあります。

そして、やっかいなのがカビの存在です。断熱の施工不良、結露の発生、カビの発生というメカニズムで、見えないところも含めれば家の各所の相当な範囲に発生する可能性があります」(岩山氏)

特に温度が18℃以上、湿度が70%以上になるとダニやカビが繁殖しやすくなるという。日本の夏は蒸し暑く、8月の月間平均湿度はどの地域でも75%以上になる。湿度が80%を超えると、腐朽菌が盛んに活動を始める。木材が腐ることで、シロアリにとって住みやすい環境ができあがる。ダニの糞や死骸が人の呼吸器に入ると、アレルギーを引き起こす物質が充満し、住人の健康を脅かしてしまうこともありうる。

まともな住宅に引っ越しして「子どもの喘息でアトピーが治った」「手足のしびれがなくなった」など、快適な家に暮らすことで健康を取り戻すケースもある。むしろ、住宅が原因で病気を引き起こしていたと言っても、言い過ぎではないかもしれない。

「メーカーの担当者は『結露ですから瑕疵ではありません』『結露は自然現象ですから』などという常套句を発しますが、結露の発生は立派な瑕疵に該当すると考えています。改善するには、やはり熱が伝わりにくい素材を多用することです。鉄骨住宅は断熱性能にも不向きな住宅と言えます」(岩山氏)

また、防水の観点からも軽量鉄骨住宅には問題があるという。

「木造だと家の形ができた段階で、屋根や壁に防水紙を連続的に張り巡らせて雨水の浸入を防ぎます。ですが鉄骨構造はパネルを組み立てていきますので、その継ぎ手には防水の不連続による断裂によってすき間が発生します。そこをシール材やガスケット材によって止水しているのですが、このシールが劣化したり、施工不良によって破断したりすることが、実はたいへん多いのです」(岩山氏)

軽量鉄骨住宅は、耐震性でも木造住宅に劣る

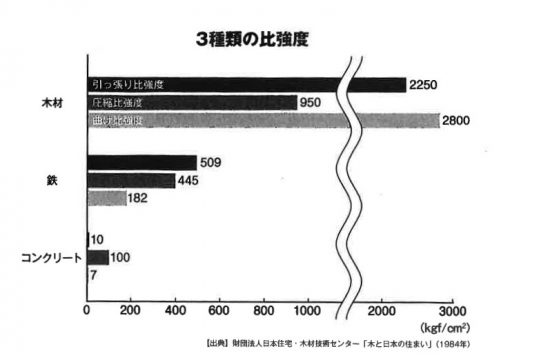

比強度では、木材が鉄・コンクリートを圧倒

ハッシュタグ